Dans bien des jardins, il suffit d’un recoin humide ou d’une herbe laissée un peu trop haute pour que la nature reprenne ses droits en silence. Des centaines de minuscules parasites y trouvent des conditions idéales pour se développer, à l’abri des regards. On passe à côté sans s’en douter, jusqu’au jour où un chien revient infesté, ou qu’une morsure réveille la méfiance. Le danger, lui, était là depuis longtemps.

Mais comment reconnaître ces lieux discrets où tout commence ? À quoi ressemble vraiment un nid de tiques ? Où peut-il se cacher dans une maison ou un jardin bien entretenu ? Quels risques sanitaires représente-t-il pour les humains et les animaux, et surtout, comment s’en débarrasser efficacement ? Autant de questions légitimes que se posent de nombreux particuliers, souvent au moment où l’urgence s’impose.

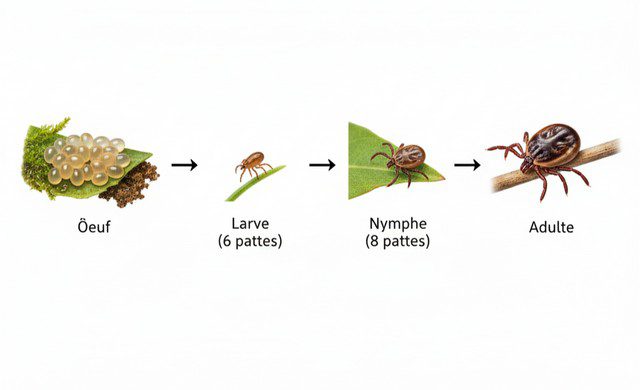

Le cycle de vie de la tique, une mécanique discrète mais redoutable

Le développement d’une tique suit une logique biologique implacable. Chaque étape repose sur une capacité d’attente exceptionnelle et une adaptation parfaite à l’environnement. Ce cycle, souvent invisible au début, prépare pourtant le terrain à des infestations massives.

En France, les espèces courantes comme Ixodes ricinus ou Dermacentor passent par quatre phases successives bien distinctes :

- Œuf – Une femelle fécondée pond entre 2 000 et 4 000 œufs en une seule fois, dans un endroit abrité et humide. Elle meurt peu après la ponte.

- Larve – Elle éclot au bout de 2 à 6 semaines, mesure moins d’un millimètre et possède 6 pattes. Elle attend le passage d’un petit hôte pour son premier repas.

- Nymphe – Après s’être nourrie, la larve mue et devient nymphe. Ce stade peut durer plusieurs mois, parfois en diapause hivernale, en attendant un nouvel hôte.

- Adulte – Les adultes s’accouplent sur l’hôte ou au sol. La femelle gorgée libère ensuite sa ponte d’un seul coup, laissant derrière elle un foyer biologique prêt à éclore.

Ce cycle peut s’étendre sur un à trois ans selon l’humidité, la température et la disponibilité des hôtes. Chaque étape peut rester en pause pendant des mois, ce qui rend la progression lente, silencieuse et difficile à repérer au départ. C’est précisément cette mécanique qui explique pourquoi certaines zones deviennent, sans que personne ne s’en rende compte, des points de reproduction actifs.

Et c’est souvent à ce moment charnière, lorsque la ponte a eu lieu et que les larves sont regroupées dans un recoin favorable, qu’apparaît ce que l’on appelle à tort un « nid de tiques ».

Qu’est-ce qu’un “nid de tiques” exactement ?

Le mot « nid » appliqué aux tiques prête souvent à confusion. Ce n’est pas un vrai nid comme celui des oiseaux ou des guêpes : les tiques ne construisent rien, ne vivent pas en groupe et ne protègent pas une structure visible. Pourtant, les gens utilisent ce terme dès qu’ils découvrent un endroit suspect dans le jardin ou la maison, sans vraiment savoir ce qui s’y passe.

En réalité, cette expression sert surtout à désigner un foyer discret où le cycle de la tique démarre : ponte, regroupement larvaire ou simple zone favorable à leur développement. C’est souvent dans ces coins précis que les infestations prennent racine, parfois sans que personne ne s’en rende compte pendant des semaines.

Un technicien est-il disponible près de chez vous ?

Entrez votre code postal pour le savoir immédiatement.

Appelez pour un devis téléphonique GRATUIT & IMMEDIAT.

(appel non surtaxé - 7J/7 de 8h à 21h)

Demande de rappel enregistrée !

Merci ! Votre demande a bien été prise en compte. Un conseiller vous rappelle très prochainement.

À quoi ressemble un nid de tiques ?

Un nid de tiques ne se voit pas comme un nid d’oiseaux ou de guêpes. C’est un foyer discret, posé au sol ou dans un recoin humide, que la plupart des gens ne remarquent pas au premier coup d’œil. Il n’y a ni structure, ni forme évidente : tout repose sur la grappe d’œufs et la façon dont elle se fond dans son environnement. Comprendre ces détails visuels permet d’éviter de passer à côté sans le savoir.

Les erreurs sont fréquentes : beaucoup confondent ces amas avec de la saleté séchée, des taches d’humidité ou des résidus organiques. Pourtant, quelques indices précis permettent de faire la différence si on sait quoi observer.

Repérer la grappe d’œufs : forme trompeuse, aspect piégeux

Un “nid” correspond en réalité à une masse compacte d’œufs déposés en une seule fois par une femelle après son repas sanguin. Au lieu d’une boule nette, on trouve une tache irrégulière, posée au ras du sol ou dans une cavité naturelle. Sa discrétion est justement ce qui rend l’identification difficile : rien n’attire vraiment l’œil si on ne regarde pas de très près.

Certains nids sont ronds, d’autres plus étalés ; tout dépend du support et de la quantité d’œufs. La ponte se fait en quelques heures, souvent dans un coin humide et stable, ce qui garantit une incubation optimale sans intervention humaine ni protection particulière.

- Taille : entre 0,5 cm et 2 cm selon l’espèce. Une seule femelle peut libérer de 2000 à 4000 œufs d’un coup.

- Couleur : translucide au début, parfois blanc cassé, puis légèrement brunâtre ou nacrée en séchant. L’ensemble a souvent un aspect perlé ou gélatineux.

- Texture : légèrement collante au moment de la ponte pour maintenir le tout groupé, puis plus friable ou sèche avec le temps.

- Emplacement : toujours dans une zone abritée et humide, rarement en pleine lumière — au pied d’un mur, sous des feuilles, dans une fissure, près d’un panier d’animal.

Vu de près, ça ne ressemble pas à un nid mais plutôt à une petite tâche un peu étrange sur le sol. C’est souvent au moment d’un nettoyage ou d’un passage d’animal qu’on tombe dessus par hasard, jamais parce qu’on le cherche volontairement.

Observer l’évolution : œufs silencieux, larves en mouvement

Un foyer de tiques n’a pas toujours le même aspect selon le moment où on le découvre. Au début, c’est une masse fixe d’œufs translucides. Puis, après quelques semaines, les larves éclosent et bougent lentement en groupe, comme une poussière animée difficile à remarquer si on ne regarde pas de près.

Chaque étape a ses signes visuels distincts : au stade nymphe, les tiques sont un peu plus sombres et déjà dispersées dans les fissures ou la végétation basse. En été, cette évolution peut être très rapide : un foyer invisible début juin peut devenir actif début juillet.

- Œufs : regroupés, translucides, immobiles. Taille minuscule.

- Larves : minuscules (moins d’1 mm), claires, à 6 pattes, légèrement mobiles en masse compacte.

- Nymphes : plus sombres, plus mobiles, souvent déjà dispersées dans les recoins.

Cette évolution en plusieurs étapes explique pourquoi on peut passer plusieurs semaines sans rien voir, puis avoir soudain une infestation visible sans comprendre d’où elle vient.

Où peut-on trouver un nid de tiques ? Les cachettes les plus fréquentes à surveiller

La plupart des foyers de tiques restent invisibles non pas parce qu’ils sont rares, mais parce qu’ils sont bien placés. Les femelles pondent toujours dans des endroits calmes, humides et abrités, là où personne ne regarde vraiment. Comprendre où chercher est la clé pour éviter qu’un simple amas d’œufs se transforme en infestation active quelques semaines plus tard.

Les zones concernées ne sont pas les mêmes selon qu’on parle d’un espace extérieur ou d’un intérieur de maison. Dans un jardin, la nature offre de nombreuses cachettes parfaites. À l’intérieur, ce sont plutôt les coins négligés et les zones fréquentées par les animaux qui posent problème.

Nid de tiques dans le jardin : les zones extérieures à inspecter en priorité

Dans un jardin, les nids de tiques se cachent presque toujours au niveau du sol, dans des endroits humides, stables et peu dérangés. Ce sont ces recoins discrets qui permettent aux œufs de rester à température constante et aux larves d’éclore tranquillement sans être perturbées.

Certains emplacements reviennent systématiquement sur le terrain :

- Les herbes hautes ou non entretenues, surtout à proximité des clôtures ou des buissons.

- Les tas de feuilles mortes ou les amas de végétaux laissés au sol après tonte ou taille.

- Le pied des murs, clôtures en bois ou murets en pierre, qui retiennent bien l’humidité.

- Les zones ombragées et fraîches, souvent oubliées lors du nettoyage ou du passage de la tondeuse.

- Les abords de niches, cabanes, abris de jardin ou passages réguliers d’animaux domestiques.

Ces endroits sont rarement inspectés de près, ce qui laisse le temps aux œufs de se développer tranquillement. En été, un simple coin d’herbes hautes peut devenir en trois semaines un foyer larvaire très actif si les conditions sont idéales.

Nid de tiques dans la maison : les cachettes souvent ignorées

À l’intérieur, les nids sont plus rares, mais quand ils existent, ils passent facilement inaperçus. Les femelles profitent des coins calmes, humides ou fréquentés par les animaux domestiques pour pondre dans des recoins peu visibles. Contrairement à ce qu’on imagine, ce n’est pas toujours dans les tapis ou les canapés qu’il faut chercher en premier.

Voici les endroits les plus fréquents lors des inspections :

- Les paniers, coussins ou couvertures des chiens et chats, surtout si les animaux sortent régulièrement.

- Les fissures des planchers anciens, les jointures mal entretenues ou les zones sous les plinthes.

- Les caves, garages, buanderies ou dépendances légèrement humides et peu nettoyées.

- Les zones derrière ou sous les meubles immobiles, où la poussière et l’humidité s’accumulent.

- Les recoins peu fréquentés, souvent à proximité de la circulation des animaux infestés.

Ces endroits offrent un microclimat stable qui favorise la survie des œufs. Une seule ponte oubliée dans un panier ou une fissure peut lancer une infestation silencieuse, surtout au printemps ou en été lorsque les conditions sont favorables.

Les risques liés à la présence d’un nid de tiques : santé, animaux et environnement en jeu

Un nid de tiques n’est jamais anodin. Même s’il est petit ou bien caché, il peut devenir un foyer d’infestation silencieux capable d’affecter à la fois les humains, les animaux domestiques et tout l’environnement immédiat. Contrairement à d’autres nuisibles, les tiques ne se contentent pas d’occuper un espace : elles transmettent aussi des maladies parfois graves.

Ces risques sont souvent sous-estimés car les foyers passent inaperçus au début. Pourtant, dès que les larves et nymphes commencent à se disperser, la contamination peut s’étendre très vite, surtout dans les zones fréquentées quotidiennement (jardin, panier d’animal, accès à la maison…).

Humains : piqûres répétées, maladies que l’on peut éviter

Un foyer proche d’une zone de passage (pelouse, abords de maison, coin jeux) augmente le nombre de piqûres, surtout par des larves et nymphes quasi invisibles. Ce n’est pas la piqûre de tique qui pose problème en soi, mais les agents transmis lors du repas sanguin.

- Maladie de Lyme (Borrelia) — La bactérie passe généralement après un certain temps d’attachement. Premier signe typique : érythème migrant (plaque qui s’étend en cercle) dans les jours/semaines suivant la piqûre. Sans prise en charge, des douleurs articulaires, une fatigue marquée et des atteintes neurologiques peuvent apparaître. La détection précoce permet un traitement efficace.

- Encéphalite à tiques — Infection virale possible dans certaines zones. Évolution souvent biphasique : fièvre et maux de tête, puis, chez une partie des patients, signes neurologiques (méningite/encéphalite). Le risque augmente quand on fréquente régulièrement des milieux infestés ; une prévention spécifique peut être envisagée en zone d’exposition.

- Anaplasmose / rickettsioses — Fièvre, douleurs musculaires, grande fatigue quelques jours après une piqûre. Le tableau peut ressembler à une grippe d’été persistante. L’interrogatoire “exposition à tiques + symptômes” oriente le médecin vers les bons examens.

À proximité d’un nid, les piqûres passent souvent inaperçues (stades immatures). Surveiller les éruptions cutanées anormales, une fièvre inhabituelle ou une fatigue qui s’installe après des activités en herbe aide à consulter au bon moment.

Risques pour les animaux : maladies, contamination et rôle caché des hôtes

Les animaux sont souvent les premiers à entrer en contact avec un nid de tiques. Qu’ils vivent en maison ou dans un environnement rural, ils se déplacent dans les herbes hautes, les jardins ou les zones boisées où ces parasites pondent et se développent. Les chiens et les chats sont particulièrement concernés, mais les chevaux et les animaux de ferme le sont aussi. Comprendre les maladies transmises et les modes de contamination permet d’éviter bien des situations critiques.

Chez le chien, la tique est un véritable vecteur de maladies graves. Une tique sur un chien peut passer inaperçue au début, mais transmettre la piroplasmose en quelques jours. Cette maladie détruit les globules rouges et entraîne une anémie aiguë : les signes sont nets quand on les connaît bien — fatigue brutale, abattement, muqueuses pâles ou jaunâtres, urines foncées couleur café. Non traitée rapidement par un vétérinaire, elle peut évoluer en urgence vitale. D’autres maladies comme l’ehrlichiose ou la maladie de Lyme canine peuvent provoquer des fièvres persistantes, des boiteries, une perte de poids et des atteintes rénales sérieuses.

Chez le chat, le danger est souvent sous-estimé. Une tique sur chat déclenche rarement des symptômes immédiats, car le chat tolère mieux les piqûres. Mais il peut développer des infections comme les anémies hémotropes, provoquées par des bactéries transmises par la tique, avec amaigrissement, fatigue chronique et pâleur des muqueuses. Surtout, les chats jouent souvent un rôle silencieux dans la contamination : ils ramènent des tiques et des larves dans la maison, sur les plaids, coussins et paniers, favorisant ainsi une infestation intérieure persistante.

Les chevaux sont également fortement exposés, surtout dans les pâtures humides. Les tiques se fixent sur des zones peu velues comme l’intérieur des cuisses ou la base de la queue. Elles peuvent transmettre la piroplasmose équine, une maladie parasitaire qui provoque fièvre élevée, abattement, muqueuses jaunâtres, coliques et baisse des performances sportives. L’anaplasmose équine, transmise par d’autres espèces de tiques, se traduit par une fièvre brutale, une perte d’appétit et des œdèmes aux membres. Ces maladies nécessitent une prise en charge vétérinaire sérieuse, et les tiques disséminées par les chevaux peuvent ensuite coloniser les écuries et les zones de repos.

Enfin, les animaux de ferme comme les chèvres, moutons ou bovins servent souvent de réservoirs silencieux. Ils sont piqués en pâture et ramènent les tiques vers les bâtiments d’élevage. Ils peuvent souffrir d’anémies chroniques, de pertes de poids, et contracter des maladies vectorielles spécifiques comme la piroplasmose bovine. Ces infestations répétées ont aussi un coût économique non négligeable : baisse de production laitière, traitements vétérinaires récurrents et difficultés à éradiquer totalement le foyer.

Infestation du logement : quand le nid extérieur s’invite à l’intérieur

Un nid de tiques localisé dans un jardin ou transporté par un animal peut rapidement transformer une habitation en zone à risque. Le passage répété d’un chien, d’un chat ou même d’un enfant dans une zone infestée suffit à ramener des tiques adultes, mais surtout des larves et des nymphes minuscules. Ces stades immatures s’accrochent facilement aux textiles, aux paniers d’animaux ou aux vêtements, et trouvent dans les recoins intérieurs un environnement stable et à l’abri des prédateurs.

Les premiers signes d’une contamination intérieure sont souvent discrets : quelques piqûres inexpliquées, une gêne localisée au niveau des chevilles ou derrière les genoux, puis une multiplication progressive. Les tiques pondent à proximité des zones calmes — dessous de meubles, fissures de parquet, plinthes — et l’humidité ambiante de certaines pièces, comme les buanderies ou les caves, favorise leur maintien. Une fois installées, elles sont difficiles à repérer car elles se dispersent lentement mais sûrement, en se fixant sur chaque passage d’hôte potentiel.

Au-delà du risque sanitaire, ces infestations ont un impact psychique réel. Vivre dans une maison où l’on craint chaque recoin, où l’on inspecte compulsivement les draps ou les animaux, génère stress, anxiété et perte de confort. De nombreuses familles décrivent une sensation d’envahissement invisible, comparable à une contamination rampante, qui affecte la qualité de vie bien plus qu’on ne l’imagine.

Environnement : d’un foyer discret à une zone à tiques

Un nid oublié n’est pas statique. Après l’éclosion, les stades immatures attendent le passage d’hôtes (animaux, humains) et la zone se transforme peu à peu en “point chaud” où les piqûres se multiplient. Plus il y a de passages, plus le cycle trouve d’hôtes pour se maintenir.

- Entretien irrégulier — Herbes hautes et déchets végétaux non évacués conservent l’humidité et prolongent la survie des stades immatures.

- Allers-retours des animaux — Les trajets répétitifs entre extérieur et paniers créent un va-et-vient des tiques et entretiennent le foyer.

- Cycle saisonnier — Des pics d’activité reviennent d’une année sur l’autre si rien ne change dans l’environnement immédiat.

Un site qui concentre œufs, larves et nymphes finit par devenir évité par les usagers… jusqu’au jour où l’on décide d’agir. Intervenir tôt coûte moins d’efforts que rattraper plusieurs saisons d’installation.

Comment détruire un nid de tiques efficacement ?

Bien préparer l’intervention avant de traiter le nid

La réussite se joue ici. Une préparation sérieuse évite de disperser les œufs et larves, protège la peau, et fait gagner du temps au moment du traitement. On agit au calme, sans vent, et on sécurise le périmètre pour que rien ne se propage pendant qu’on intervient.

Équipez-vous avant d’approcher : vêtements clairs et couvrants (manches longues), pantalon glissé dans les chaussettes, gants solides, bottes montantes. Prévoyez un seau, des sacs hermétiques (type zip), une spatule plate ou racloir, un pulvérisateur (1–2 L), du ruban adhésif, et des sacs poubelle épais.

- Protection : gants, bottes, manches/pantalon serrés aux poignets/chevilles (ruban adhésif si besoin).

- Outils : pulvérisateur, spatule/racloir, seau, sacs zip, sacs poubelle épais, rouleau adhésif pour textile.

- Sécurisation : éloigner enfants/animaux, couper l’arrosage automatique, baliser 2–3 m autour.

- Fenêtre météo : choisir une période sèche 24–48 h, tôt le matin ou en fin de journée (peu de vent).

- Zone tampon : humidifier en cercle de 40–60 cm autour du nid avec eau + un peu de liquide vaisselle (freine la marche/dispersion).

- Habits et sortie : mettre des vêtements déjà cités, poches vides, téléphone protégé (pochette), plan d’intervention en tête.

- Accès : approcher par l’aval (pente), poser le seau/sacs à portée de main, ne pas piétiner le nid.

À la fin, on s’inspecte : passage du rouleau adhésif sur chaussettes, mollets, genoux ; douche tiède et contrôle des plis (aisselles, aine, derrière genoux). Les vêtements vont directement en machine (≥ 60 °C) puis au sèche-linge (≥ 30 min) ; les bottes et outils sont rincés à l’eau chaude savonneuse.

Détruire un petit nid accessible soi-même (méthodes directes et naturelles)

Sur un petit foyer bien visible (amas en bord de mur, herbe rase, fissure ouverte), on peut intervenir sans produit chimique. L’objectif : neutraliser rapidement le cœur du dépôt et récupérer les débris sans répandre d’œufs. On choisit une méthode, on applique proprement, et on élimine les déchets en circuit fermé.

Méthode 1 : eau bouillante — Efficace sur sol dur (dalle, pierre, terre tassée). Prévoir 3–5 L d’eau à ébullition pour ~30×30 cm.

- Verser lentement au centre du nid, puis en spirale vers l’extérieur (2–3 passages). Temps de contact : ≥ 3–5 min.

- Racler doucement les résidus avec la spatule vers un sac zip posé juste à côté.

- Rincer la zone à l’eau chaude savonneuse, jeter gants jetables et essuie-tout dans un sac fermé.

Méthode 2 : vinaigre blanc concentré — À réserver aux supports non sensibles. Utiliser du vinaigre à 8 % (ménager) pur ou 1:1 avec eau chaude.

- Pulvériser jusqu’à imbiber l’amas (sans ruisseler), laisser agir 15–20 min.

- Racler dans un sac zip, tamponner autour avec chiffon imbibé pour capter les micro-résidus.

- Rincer localement (eau), éviter zones végétales fragiles (risque de brûlure foliaire).

Méthode 3 : retrait manuel sécurisé — Idéale en fissure ouverte.

- Glisser la spatule sous l’amas pour le soulever d’un bloc dans un sac zip.

- Sceller le sac, l’insérer dans un second sac (double ensachage), puis congeler 48 h à −20 °C ou jeter en ordures ménagères bien fermé.

- Brosser la fissure, aspirer avec sac, fermer le sac d’aspirateur et jeter aussitôt.

- À éviter : flamme, solvants, eau de Javel mélangée, souffleurs/jet haute pression (projection d’œufs), grattage brutal sans sac.

- Après : lavage vêtements ≥ 60 °C, sèche-linge ≥ 30 min, inspection peau et bottes ; nettoyer la spatule au savon chaud.

Limites : ces méthodes marchent sur de petits nids accessibles. Si l’amas est profond, multiple, ou logé sous dalle/plinthe, si des piqûres continuent dans les jours qui suivent, on bascule sur un traitement ciblé plus large (ou intervention pro) pour éviter la reprise.

Éradiquer un nid installé avec des produits ciblés

Quand le nid est bien formé ou dissimulé dans la végétation, les méthodes naturelles ne suffisent plus. À ce stade, on passe à des produits acaricides ciblés. Le but n’est pas de “traiter vaguement la zone” mais de frapper précisément le foyer et sa périphérie. C’est une étape où la rigueur fait toute la différence entre une élimination nette et une rechute deux semaines plus tard.

Les produits les plus efficaces pour l’extérieur sont à base de perméthrine ou de cyperméthrine. Ils agissent sur les tiques adultes et larvaires en provoquant une paralysie rapide suivie de la mort. La pulvérisation doit se faire sur le nid directement et dans une zone tampon d’environ 50 cm autour, car les larves en périphérie échappent souvent à un jet mal dirigé.

- Premier passage ciblé : pulvériser lentement en couvrant bien l’amas et le sol tout autour, en insistant sur les fissures et les bordures où les larves se réfugient.

- Deuxième passage : 5 à 7 jours plus tard, pour éliminer les œufs éclos entre-temps. Cette étape est souvent négligée, c’est pourtant celle qui empêche les réinfestations.

Respecter scrupuleusement la dose indiquée. Trop peu = inefficace ; trop = ruissellement et pollution des sols. Protégez les points d’eau et éloignez enfants et animaux pendant toute la durée de séchage. Pulvériser en plein vent est inutile : la moitié part dans l’air.

Faire appel à un professionnel quand le nid est caché ou étendu

Certains nids sont inaccessibles pour un particulier : sous une dalle, dans un vide sanitaire, au fond d’une fissure étroite ou répartis en foyers multiples. Dans ces cas, vouloir tout faire soi-même revient à traiter la surface en laissant le cœur intact. C’est précisément là qu’un professionnel intervient avec des moyens que vous n’avez pas.

Un technicien commence par une inspection précise : recherche des foyers satellites, contrôle des zones à risque, localisation exacte du ou des nids. Ensuite, il utilise des produits à rémanence longue que les particuliers ne peuvent pas acheter, ainsi que des pulvérisateurs à haute pénétration capables d’atteindre des zones profondes ou dissimulées.

- Fissures profondes → injection ciblée sous pression.

- Graviers ou remblais → saturation lente et uniforme.

- Combles ou caves → traitement périphérique + zones de passage.

Dans de nombreux cas vécus, ce sont des nids multiples qui expliquent pourquoi les traitements “maison” échouent. Un pro repère ces foyers cachés et les traite en une seule intervention globale. Il met aussi en place des barrières chimiques temporaires pour éviter que d’autres tiques ne recolonisent la zone.

Comment prévenir la réapparition d’un nid de tiques ?

Entretenir le jardin pour couper les zones favorables au nid

La majorité des nids de tiques se reforment parce que l’environnement reste accueillant. Ces parasites adorent les zones humides, ombragées et peu entretenues, où les œufs et les larves trouvent des conditions idéales pour survivre discrètement. Une bonne partie de la prévention repose donc sur un entretien régulier et réfléchi des espaces extérieurs, surtout au printemps et à la fin de l’été, quand leur cycle d’activité est le plus intense.

Pour réduire durablement les zones favorables à la nidification :

- Tondre l’herbe régulièrement pour éviter les herbes hautes où les larves s’accrochent facilement aux hôtes de passage.

- Élaguer les haies et arbustes pour laisser passer la lumière et réduire l’humidité au sol.

- Ramasser systématiquement les feuilles mortes et les tas de végétaux où les nids peuvent se dissimuler.

- Limiter les zones boueuses ou mal drainées qui gardent une humidité constante.

- Créer des zones tampons sèches entre la pelouse et les abords de la maison ou des terrasses.

Ces gestes simples perturbent directement le cycle reproductif des tiques et rendent le terrain beaucoup moins attractif pour qu’elles y déposent leurs œufs. Ce n’est pas une opération ponctuelle : c’est une routine à maintenir toute la saison chaude pour éviter la reformation d’un nid à quelques mètres de la maison.

Protéger les animaux domestiques pour bloquer le cycle

Les animaux domestiques sont souvent le maillon silencieux de la réinfestation. Un chien qui se balade dans un jardin infesté ou un chat qui explore un terrain voisin peut ramener des tiques sans que personne ne s’en aperçoive. C’est ainsi que le cycle se relance dans la maison : les tiques s’accrochent aux poils, tombent dans les paniers ou les textiles, puis pondent dans des recoins chauds et calmes.

Pour éviter que les animaux deviennent des vecteurs involontaires :

- Appliquer des traitements antiparasitaires adaptés (pipettes, colliers, comprimés) de façon régulière, surtout au printemps et en été.

- Inspecter minutieusement le pelage après chaque sortie prolongée, en insistant sur les zones chaudes (cou, oreilles, aisselles, entre les doigts).

- Laver fréquemment les paniers, couvertures et coussins à haute température pour éliminer œufs et larves éventuels.

- Limiter l’accès aux zones infestées quand un nid a été détecté à proximité, le temps que le traitement extérieur fasse effet.

Un tique sur un chien peut ramener des centaines de larves prêtes à éclore, et une tique sur chat peut introduire un nid entier dans la maison si elle tombe dans un panier ou une couverture. C’est souvent par là que les infestations intérieures commencent, surtout dans les foyers où les contrôles sont irréguliers.

Surveiller et assainir les zones à risque dans la maison

Un nid de tiques peut aussi s’implanter à l’intérieur, surtout lorsqu’un animal infesté rentre régulièrement ou que le jardin est proche de la maison. Les tiques apprécient les zones calmes, chaudes et textiles pour pondre ou attendre un nouvel hôte. Beaucoup d’infestations durent des semaines simplement parce que ces endroits ne sont pas contrôlés ou nettoyés correctement.

Les principaux points sensibles à surveiller sont :

- Les paniers et couvertures des animaux : lieux classiques d’introduction des larves et œufs.

- Les tapis épais et moquettes qui conservent l’humidité et abritent facilement des nymphes invisibles.

- Les fissures dans les plinthes et les sols, parfaites pour des pontes discrètes.

- Les recoins peu ventilés comme les buanderies, garages ou caves partiellement isolées.

Un nettoyage régulier, un passage à l’aspirateur profond et un lavage fréquent des textiles à haute température réduisent fortement les risques. L’assainissement intérieur est d’autant plus important dans les maisons avec animaux, car les larves tombées d’un panier peuvent devenir la source d’un nouveau nid en quelques semaines si elles trouvent chaleur et calme.

Faire des inspections saisonnières régulières

Les tiques ne disparaissent pas totalement : elles ralentissent leur activité en hiver puis reviennent dès que l’humidité et la chaleur augmentent. C’est pourquoi une vigilance saisonnière structurée est indispensable. L’objectif est d’identifier un début de nidification avant que la situation ne dégénère en infestation complète.

Pour une surveillance efficace, adoptez un rythme simple :

- Printemps (mars–mai) : inspection minutieuse du jardin, des zones ombragées et des paniers animaux. C’est la période où les premières pontes réapparaissent.

- Été (juin–août) : contrôle renforcé, surtout après les pluies, car l’humidité favorise l’éclosion massive.

- Automne (septembre–octobre) : vérification avant l’hiver pour éviter que des nids se forment dans des abris ou garages.

Ces gestes prennent peu de temps mais permettent d’intervenir très tôt, avant que les larves n’aient le temps de s’ancrer durablement. Dans les zones rurales ou très verdoyantes, cette régularité fait souvent la différence entre un été tranquille et une infestation difficile à maîtriser.

Solution Nuisible, une entreprise de désinsectisation fiable et expérimentée

Quand on parle de tiques, de nids cachés ou d’autres infestations, il ne suffit pas d’un produit acheté en grande surface pour régler le problème. Il faut des techniciens qui connaissent le terrain, qui savent où chercher, comment intervenir et surtout comment éviter que ça revienne. C’est exactement le cœur du métier de Solution Nuisible : une entreprise de désinsectisation française qui intervient chaque jour sur tous types de nuisibles, dans les maisons, les jardins, les bâtiments agricoles ou les établissements publics.

Nos équipes sont formées, certifiées et expérimentées. Elles travaillent avec du matériel professionnel précis et des produits réglementés, appliqués avec rigueur pour garantir un traitement efficace sans nuire à l’environnement, aux animaux ou aux zones naturelles sensibles. Cette approche sérieuse nous permet d’éliminer durablement les foyers, même lorsqu’ils sont bien dissimulés dans la végétation, sous des dalles ou dans des recoins intérieurs difficiles d’accès.

Notre réseau couvre toute la France, ce qui nous permet d’intervenir rapidement partout, que vous soyez en zone rurale ou en ville. Pour obtenir un devis téléphonique gratuit et personnalisé, sans engagement, ou planifier une intervention avec nos équipes, contactez-nous directement au 09 70 79 79 79 (appel local non surtaxé) 7j/7 de 8h à 21h, ou en cas d’urgence au 06 22 35 16 29. Vous pouvez aussi demander un rappel via notre formulaire en ligne.

? Questions – Réponses (FAQ)

Est-ce qu’un nid de tiques peut vraiment exister dans une maison ?

Oui, c’est possible, même si ce n’est pas le cas le plus fréquent. Les tiques cherchent surtout des endroits calmes, sombres et humides. Dans une maison, cela peut être un panier d’animal mal entretenu, une fissure au niveau d’une plinthe ou un coin de cave où elles trouvent les bonnes conditions pour pondre. Elles ne construisent pas un “nid” comme des insectes sociaux, mais un amas d’œufs regroupés au même endroit, souvent bien caché.

Combien de temps un nid de tiques peut-il survivre sans hôte ?

Un nid de tiques peut rester viable plusieurs semaines, parfois jusqu’à 6 à 8 mois, selon l’espèce et l’humidité ambiante. Les œufs n’ont pas besoin d’hôte pour survivre, mais les larves, une fois écloses, doivent trouver un animal ou un humain assez rapidement pour continuer leur cycle. Dans une cave fraîche ou une niche, elles peuvent tenir bien plus longtemps que dans un salon chauffé et sec.

Est-ce dangereux de toucher un nid de tiques à mains nues ?

Oui, c’est risqué. Même si les œufs ne piquent pas, certaines larves peuvent déjà être actives et chercher un hôte dès qu’elles sont dérangées. Le contact direct augmente le risque de transfert sur la peau ou les vêtements, voire de contamination si une micro-blessure est présente. Il faut toujours porter des gants épais et éviter de secouer ou brosser le nid à sec, car cela disperse les larves dans l’air.

Un chien ou un chat peut-il ramener un nid de tiques à la maison ?

Indirectement, oui. Un animal ne transporte pas tout le “nid” collé à lui, mais il peut ramener des femelles gorgées prêtes à pondre ou des larves accrochées dans son pelage. Une fois dans la maison, la tique cherche un coin tranquille pour pondre. C’est souvent comme ça que des foyers se créent dans les paniers, les plaids ou les recoins mal nettoyés. C’est particulièrement fréquent après une balade en herbes hautes au printemps ou en automne.

Peut-on confondre un nid de tiques avec autre chose ?

Oui, très facilement. Beaucoup de gens pensent à des miettes, des graines, ou même à des saletés accumulées. Un amas d’œufs de tiques ressemble à de petites billes translucides ou légèrement jaunâtres, collées entre elles et fixées sur un support (mur, tissu, bois). Dans les recoins sombres, ça peut passer inaperçu pendant longtemps. C’est souvent en nettoyant à fond qu’on le découvre par hasard.

Faut-il signaler un nid de tiques aux autorités ou à un vétérinaire ?

Il n’y a pas d’obligation légale pour les particuliers, mais il est fortement conseillé de prévenir un vétérinaire si vous avez des animaux, surtout en cas d’infestation importante ou de suspicion de maladies vectorielles. Dans un lieu public (parc, école, aire de jeux), c’est la mairie ou la collectivité qui doit être informée, car la présence d’un nid peut poser des risques sanitaires collectifs. Un professionnel peut aussi faire un signalement sanitaire si nécessaire.

Combien d’œufs contient en moyenne un nid de tiques ?

Une femelle adulte pond en une seule fois entre 1 000 et 3 000 œufs selon l’espèce. Elle choisit un endroit abrité, pond en une masse compacte, puis meurt. C’est cette ponte unique qui forme le “nid”. En extérieur, cela se fait souvent au pied d’un mur ou dans la végétation dense. En intérieur, un panier d’animal ou une fissure discrète peut suffire.

Est-ce que la pluie ou l’arrosage détruit un nid de tiques ?

Non, la pluie ne suffit pas à elle seule. Les œufs sont protégés par une membrane qui résiste bien à l’humidité, et la ponte est souvent placée dans des zones partiellement abritées (murs, souches, dessous de feuilles). Un arrosage puissant peut déplacer ou disperser un nid, mais rarement l’éliminer complètement. En revanche, une humidité très prolongée peut favoriser des moisissures qui finissent par dégrader les œufs.

Est-ce qu’un aspirateur peut suffire à éliminer un nid de tiques ?

Non, ce n’est pas fiable. Aspirer un nid peut sembler pratique, mais cela risque surtout de disperser les œufs et les larves dans le sac ou le conduit. Certaines tiques survivent même au passage dans l’aspirateur. À moins d’utiliser un appareil avec filtre HEPA et de détruire immédiatement le sac, cette méthode seule est dangereuse car elle propage l’infestation au lieu de la régler.

Est-ce que les poules ou certains animaux peuvent limiter les nids de tiques ?

Oui, certaines espèces comme les poules, les pintades ou les canards mangent spontanément les tiques présentes dans l’herbe. Elles peuvent réduire la population active autour des habitations, surtout dans les zones rurales. En revanche, elles ne détruisent pas les nids déjà formés, et leur efficacité dépend beaucoup de la surface et de la densité de tiques. C’est une aide naturelle utile, mais pas une solution unique.

0 commentaires