– Depuis 2019, industriels, collectivités et startups testent des dispositifs d’IA pour mieux détecter rats, punaises de lit ou cafards.

– Objectif : déclencher plus tôt les alertes, réduire l’usage de produits, mieux tracer les infestations.

Jusqu’ici principalement réactif, le secteur évolue vers des dispositifs capables d’identifier, de localiser et parfois d’anticiper les infestations sans intervention humaine directe. Les objectifs sont clairs : gagner en réactivité, réduire l’usage de biocides, mieux documenter les dynamiques de prolifération.

Ces outils, portés par des start-up, des bailleurs sociaux, des collectivités ou encore des laboratoires publics, sont en cours de déploiement dans plusieurs territoires pilotes. Mais leur fiabilité, leurs usages réels et leur intégration aux plans de lutte classiques restent variables.

Quels types de nuisibles sont aujourd’hui ciblés par ces IA ? Quels retours d’expérience existent en milieu urbain dense ? Et quelles garanties peuvent offrir ces systèmes en matière de santé publique ?

Quand l’intelligence artificielle capte les nuisibles avant qu’ils ne prolifèrent

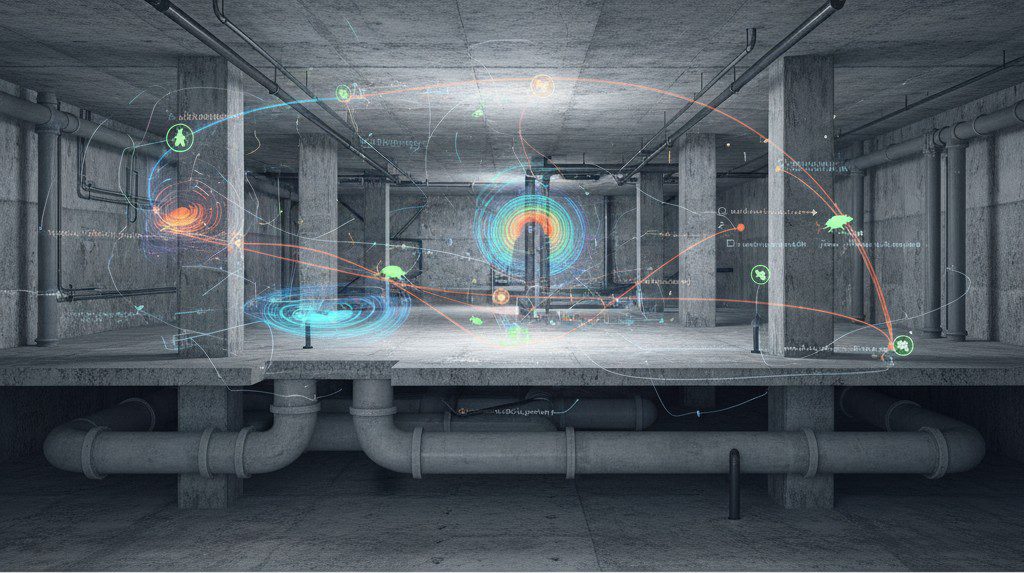

Caméras intelligentes, capteurs thermiques, microphones ultrasensibles : une nouvelle génération d’outils de détection transforme la lutte contre les nuisibles. Leur promesse ? Repérer un foyer d’infestation avant même qu’il ne soit visible, en s’affranchissant d’un signalement humain ou d’une inspection manuelle.

Dans les réseaux d’égouts, sous les planchers techniques ou au cœur des entrepôts, des dispositifs scrutent, écoutent ou mesurent en continu. Chaque technologie cible un signal précis — chaleur corporelle, mouvement, fréquence sonore — qu’un algorithme traduit en indice d’activité indésirable.

La vision par ordinateur, par exemple, alimente les caméras autonomes comme celles de PestConnect Optix (Rentokil), qui analysent des millions d’images pour détecter les allées et venues des rongeurs dans des locaux sensibles. Dès qu’un mouvement suspect est capté, une alerte horodatée et géolocalisée est envoyée aux techniciens. Une analyse thermique renforce parfois ce système, avec une reconnaissance de signatures corporelles exploitée aussi par Vergo Pest Alert Sight au Royaume-Uni.

Autre approche : l’acoustique ciblée. Certains prototypes de recherche captent les ultrasons émis par les rats dans les murs ou les conduits. Ces signaux, inaudibles à l’oreille humaine, sont interprétés par une IA entraînée à distinguer un grattement de rongeur d’un simple bruit de fond mécanique. À ce jour, ces tests sont prometteurs en environnement contrôlé (précision >90% selon INRIA/Université de Belgrade), mais restent à valider à large échelle.

La thermographie infrarouge est elle aussi mobilisée, notamment pour localiser les nids ou foyers d’activité sans ouvrir le bâti. Des caméras détectent les points chauds anormaux dans des gaines ou plafonds, signes d’un regroupement de cafards ou de guêpes. Un article scientifique publié fin 2023 décrit une précision de 98 % dans la détection de rats par imagerie thermique CNN, sur un échantillon de plus de 1 000 images annotées.

Ces capteurs sont connectés à des plateformes cloud de supervision, qui centralisent les alertes, stockent les historiques et ajustent les priorités d’intervention. À la clé : moins de déplacements inutiles, moins de biocides utilisés, et une traçabilité accrue pour les bailleurs ou collectivités.

Mais la fiabilité de ces solutions varie. Leur efficacité réelle dépend du nuisible ciblé, du lieu d’implantation (extérieur, intérieur, zone dense…) et surtout de la qualité des données d’entraînement IA. Plusieurs industriels annoncent des performances élevées, mais sans toujours publier leurs taux de faux positifs. L’enjeu, aujourd’hui, est de faire valider ces systèmes par des tests indépendants, pour sortir du pur marketing technologique et construire une confiance opérationnelle.

Certaines solutions peinent encore à passer l’étape du déploiement à grande échelle, en raison de leur coût ou de leur dépendance à une infrastructure numérique robuste.

Pièges intelligents et capteurs IoT : la nouvelle génération d’outils sur le terrain

Au-delà de la détection à distance, l’intelligence artificielle s’invite désormais directement dans les dispositifs de terrain. De nouveaux outils connectés permettent de mesurer l’activité des nuisibles en temps réel, sans inspection physique systématique, et d’ajuster le suivi en fonction de données concrètes. Ces technologies sont principalement développées dans un objectif d’optimisation logistique et de réduction des produits biocides.

Les pièges électroniques intelligents en sont l’exemple le plus avancé. Équipés de capteurs de mouvement ou de tension, ils détectent automatiquement la capture d’un rongeur et transmettent une alerte via une liaison radio ou cellulaire. Certains modèles comme ceux de TrapMe (Danemark), eMitter (Allemagne) ou WiseTrap (France) sont déjà commercialisés, principalement pour un usage professionnel en milieu urbain ou agricole. L’alerte permet aux opérateurs de ne se déplacer que lorsque c’est nécessaire, évitant les tournées de vérification à vide.

Ces équipements sont souvent intégrés dans un réseau IoT (Internet of Things), avec une plateforme centralisée qui recueille les données d’activité, affiche les alertes en temps réel et conserve un historique. Certaines versions incluent des capteurs environnementaux (température, humidité, pression atmosphérique) pour corréler l’activité des nuisibles avec des conditions favorables à leur développement, en particulier pour les cafards et les blattes en habitat collectif.

La connectivité repose sur des protocoles variés selon l’environnement : LoRaWAN ou NB-IoT dans les sous-sols ou bâtiments à couverture faible, Wi-Fi ou 4G en extérieur. La qualité de transmission des données reste une limite technique dans les caves d’immeubles ou les gaines techniques peu accessibles.

En France, ces dispositifs sont en phase de déploiement expérimental chez certains bailleurs sociaux, comme dans des groupements de collectivités franciliennes. Les retours d’usage soulignent un gain de temps opérationnel, mais aussi un coût encore élevé à l’unité. L’entretien du matériel, la robustesse des capteurs dans des environnements humides ou poussiéreux, et l’interopérabilité avec les systèmes existants posent encore question. À ce stade, l’usage reste ciblé et le passage à l’échelle dépendra de la consolidation des preuves d’efficacité.

Un technicien est-il disponible près de chez vous ?

Entrez votre code postal pour le savoir immédiatement.

Appelez pour un devis téléphonique GRATUIT & IMMEDIAT.

(appel non surtaxé - 7J/7 de 8h à 21h)

Demande de rappel enregistrée !

Merci ! Votre demande a bien été prise en compte. Un conseiller vous rappelle très prochainement.

Données, cadre juridique, usage public : les obstacles au déploiement à grande échelle

Les outils d’intelligence artificielle dédiés à la lutte contre les nuisibles peinent à trouver leur place dans les marchés publics et les programmes de veille sanitaire. Plusieurs freins ralentissent leur intégration dans les pratiques opérationnelles, en particulier au sein des collectivités et des bailleurs sociaux.

Sur le plan réglementaire, il n’existe aujourd’hui aucune norme officielle encadrant les performances ou la fiabilité des capteurs intelligents utilisés pour la détection automatisée de nuisibles. Aucune certification publique n’est requise pour les dispositifs exploitant l’IA en milieu urbain, y compris ceux utilisant des algorithmes de vision ou d’acoustique. Cette absence de cadre technique bloque leur reconnaissance dans les appels d’offres ou les marchés de dératisation.

La gestion des données constitue un autre point de blocage. Lorsqu’un capteur IA installé dans une cave ou une gaine envoie des informations sur une présence supposée de rongeurs, la nature de cette donnée — santé publique, donnée environnementale, ou donnée personnelle indirecte — reste floue. La CNIL n’a publié à ce jour aucune doctrine spécifique sur les dispositifs de détection nuisibles opérés dans l’espace semi-public ou dans les bâtiments résidentiels. Certains bailleurs redoutent des implications juridiques en cas de remontées non maîtrisées.

Dans les faits, les dispositifs connectés sont majoritairement portés par des entreprises privées. Leur fonctionnement repose souvent sur des plateformes propriétaires fermées, sans interopérabilité entre fournisseurs. Un bailleur ou une collectivité doit s’engager dans un système unique, sans possibilité d’en changer sans remplacer l’ensemble du parc installé. Cet enfermement technique est cité comme un frein majeur dans les retours d’expérimentation menés en Île-de-France et à Lyon.

Les freins économiques persistent. Le coût d’un piège intelligent équipé de détection IA varie entre 150 et 500 euros l’unité, hors abonnement plateforme. Les collectivités interrogées estiment que l’ajout de capteurs intelligents peut doubler le coût annuel d’un marché classique de dératisation, sans garantie de réduction des interventions. Aucun mécanisme d’aide publique, ni crédit fléché, n’existe à ce jour pour ces dispositifs, même dans les zones à signalements récurrents.

À ce jour, aucune expérimentation publique à l’échelle nationale n’a été lancée. Les projets en cours restent ponctuels, isolés, portés par des opérateurs ou startups dans une logique commerciale. Les services techniques des collectivités évoquent une absence de doctrine nationale claire sur la place de l’intelligence artificielle dans la lutte contre les nuisibles urbains.

0 commentaires