France — Novembre 2025 — L’année 2025 restera comme celle du basculement épidémiologique : 770 cas autochtones de chikungunya ont été confirmés dans 80 foyers répartis sur le territoire français, un record historique. Les autorités sanitaires préparent désormais une stratégie de prévention durable face à un virus tropical qui s’installe dans la durée.

Le chikungunya, jusque-là perçu comme une menace lointaine limitée aux zones tropicales, a franchi un seuil symbolique : sa transmission locale et répétée en métropole. L’épidémie 2025, alimentée par un afflux de cas importés depuis La Réunion et par l’implantation quasi totale du moustique tigre, marque une mutation structurelle du risque vectoriel en France. Derrière la gestion d’urgence, un enjeu s’impose désormais : transformer la réaction en prévention, et penser le chikungunya non plus comme une exception, mais comme une réalité durable du climat français.

Chikungunya : un virus tropical désormais installé en France

Avant 2025, le mot chikungunya évoquait surtout un virus lointain, cantonné aux zones tropicales. En moins d’un an, il est devenu un sujet de santé publique en métropole. Le virus chikungunya (CHIKV) appartient au genre Alphavirus et à la famille des Togaviridae. Transmis à l’homme par la piqûre d’un moustique femelle du genre Aedes, il circule désormais de manière autochtone en France métropolitaine, confirmant une évolution majeure du risque vectoriel.

Le chikungunya provoque une infection fébrile aiguë, caractérisée par l’apparition brutale d’une fièvre élevée accompagnée de douleurs articulaires intenses. Ces douleurs, souvent invalidantes, touchent surtout les petites articulations — poignets, doigts, chevilles ou pieds. Dans certains cas, elles persistent plusieurs mois, voire plusieurs années, laissant place à de véritables rhumatismes post-viraux. Des symptômes associés sont fréquemment rapportés : maux de tête, fatigue extrême, douleurs musculaires et éruptions cutanées.

La période d’incubation du virus varie de 1 à 12 jours, mais elle est le plus souvent comprise entre 2 et 6 jours. Une personne infectée reste contagieuse pendant environ une semaine, période durant laquelle un moustique sain peut se contaminer en la piquant. Une fois infecté, ce moustique devient infectant à vie et peut transmettre le virus à chaque nouvelle piqûre. Ce cycle simple, mais redoutablement efficace, explique la vitesse de propagation observée lors de l’épidémie de 2025.

Contrairement à certaines maladies vectorielles, le chikungunya ne provoque pas de décès massifs. Son impact est avant tout socio-économique et médical, en raison de la forte invalidité temporaire qu’il entraîne. Selon l’Institut Pasteur, seules 3 % à 25 % des infections sont asymptomatiques, ce qui signifie que la quasi-totalité des personnes touchées présentent des signes cliniques visibles. Cette caractéristique favorise la détection rapide des foyers, mais complique aussi la gestion logistique des cas lors d’une flambée.

« Le chikungunya est une maladie virale transmise à l’humain par la piqûre des moustiques Aedes albopictus et Aedes aegypti », rappelle l’Institut Pasteur dans sa fiche maladie mise à jour en septembre 2025. « Il n’existe à ce jour aucun traitement antiviral spécifique », précise encore l’organisme, qui décrit une prise en charge uniquement symptomatique. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) confirme cette approche : « La maladie se manifeste par de la fièvre et des arthralgies sévères » (8 août 2025). Ces constats font du chikungunya non seulement un défi médical, mais aussi un enjeu écologique et collectif durable pour la France métropolitaine.

Une épidémie sans précédent : la métropole face à un tournant épidémiologique

L’année 2025 restera dans l’histoire sanitaire française comme celle du basculement. Le chikungunya, jusqu’alors perçu comme une menace tropicale, est devenu une réalité métropolitaine. D’après Santé publique France, le bilan consolidé au 3 novembre 2025 fait état de 770 cas autochtones recensés dans 80 foyers distincts. Ce record illustre un changement profond : la métropole française n’est plus en phase d’alerte, mais d’adaptation à une nouvelle normalité épidémiologique.

Trois dynamiques ont alimenté cette crise. D’abord, l’implantation quasi totale du moustique Aedes albopictus, aujourd’hui actif dans 81 départements, soit 84 % du territoire. Ensuite, un afflux massif de cas importés depuis La Réunion, elle-même frappée par une épidémie majeure de plus de 47 500 cas confirmés début 2025. Enfin, une précocité inédite de la transmission : dès le mois de mai, le premier foyer autochtone était identifié à Prades-le-Lez (Hérault), soit deux mois plus tôt que lors des saisons précédentes. Cette triple conjonction a créé les conditions d’une épidémie hors norme, impossible à contenir dans les délais du modèle réactif français.

La chronologie de 2025 illustre cette accélération : 115 cas recensés le 12 août, 484 le 17 septembre, puis 749 le 20 octobre. En six mois, la France est passée d’une surveillance saisonnière à une crise nationale. « La précocité de la transmission a joué le rôle de multiplicateur invisible », note un rapport interne de l’Institut Pasteur. L’extension de la période de circulation – de mai à novembre – a donné au virus un temps d’amplification inédit sur le territoire métropolitain.

Géographiquement, la carte de 2025 est celle d’une expansion totale. Le risque, jadis cantonné au pourtour méditerranéen, s’est étendu à la Bourgogne-Franche-Comté, à la Nouvelle-Aquitaine et jusqu’au Grand Est, avec un cas autochtone détecté à Lipsheim (Bas-Rhin). En région PACA, 347 cas ont été recensés à la date du 1er octobre, confirmant son rôle d’épicentre. En Occitanie, 84 cas ont été enregistrés, tandis qu’en Auvergne-Rhône-Alpes, 51 cas ont été rapportés, dont 37 à Eybens (Isère). Ces chiffres marquent une propagation horizontale inédite, chaque foyer agissant comme un relais autonome.

Les épisodes les plus marquants révèlent les limites du système de réponse. À Antibes, le foyer dit « explosif » a atteint 103 cas et nécessité le déclenchement d’une alerte FR Alert envoyée directement à la population. À Salon-de-Provence, le foyer précoce de juin a démontré la capacité du virus à s’établir avant le pic estival. Ces cas symbolisent un même constat : le modèle français de lutte anti-vectorielle est dépassé dès lors que la transmission devient exponentielle.

Cette épidémie, enfin, ne s’est pas limitée au chikungunya. En parallèle, 29 cas de dengue (répartis en 12 foyers) et 57 cas autochtones de virus West Nile ont été recensés, révélant une triple circulation vectorielle simultanée sur le territoire. « Le territoire métropolitain est désormais écologiquement compétent pour plusieurs arbovirus à la fois », soulignait un communiqué de Santé publique France en octobre 2025. Ce constat consacre l’entrée de la métropole dans une ère de risque vectoriel permanent, où la question n’est plus de savoir si une épidémie surviendra, mais quand et à quelle échelle.

Au terme de cette saison, les experts s’accordent : la crise de 2025 ne constitue pas une anomalie, mais la première démonstration d’une endémisation progressive du chikungunya en France métropolitaine. Elle impose une transformation de fond — du réflexe réactif à une stratégie de prévention continue, intégrant biologie, climat, mobilité et urbanisme dans une même lecture du risque.

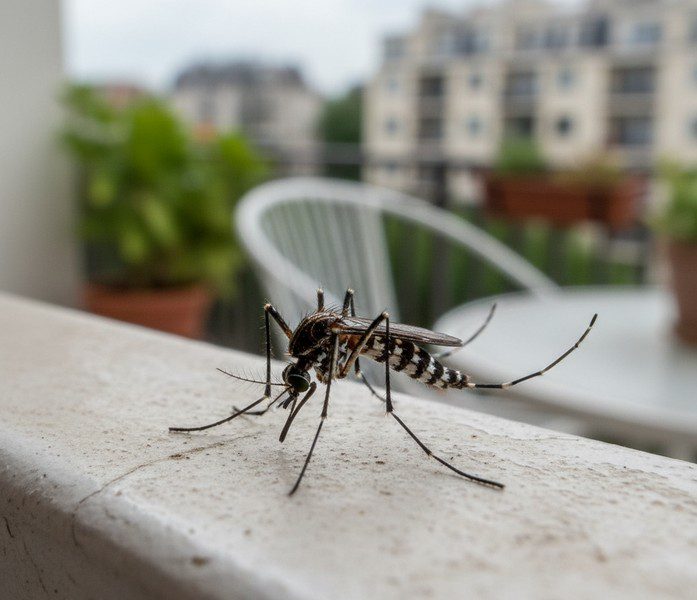

Le moustique tigre, moteur silencieux d’une crise annoncée

Présent en France depuis 2004, Aedes albopictus s’est imposé comme le véritable catalyseur de l’épidémie de 2025. L’insecte, désormais implanté dans 81 départements métropolitains, soit 84 % du territoire, a transformé une menace importée en un risque local durable. Son comportement strictement diurne, son rayon de vol limité à 150 mètres et sa prolifération autour des habitations ont fait de chaque jardin ou balcon un maillon potentiel de la chaîne de transmission.

Mais si le moustique tigre constitue le moteur biologique du chikungunya, il n’en est pas la seule cause. L’épidémie de 2025 résulte aussi d’un enchaînement de facteurs humains et climatiques : un afflux massif de cas importés depuis La Réunion, où l’épidémie battait son plein ; un démarrage précoce de la saison vectorielle, dès le mois de mai ; et des conditions météorologiques exceptionnellement favorables à la reproduction du moustique. Ensemble, ces paramètres ont multiplié les opportunités de transmission autochtone.

Les foyers d’Antibes, d’Eybens et de Prades-le-Lez illustrent cette mécanique. Chaque zone infestée a fonctionné comme un micro-réacteur épidémique, entretenu par la proximité du vecteur et les délais de détection. « Le moustique tigre n’a fait qu’utiliser les failles de notre organisation », confiait un responsable d’Santé publique France. Autrement dit : sans lui, pas d’épidémie ; mais sans les retards de réaction et les flux humains, pas d’explosion non plus.

Le moustique tigre, moteur silencieux d’une crise annoncée

Le moustique tigre n’est plus un simple vecteur exotique : il est devenu un acteur central de l’écologie urbaine française. Identifié pour la première fois en 2004 dans les Alpes-Maritimes, Aedes albopictus s’est progressivement adapté à des conditions climatiques variées, colonisant villes et zones périurbaines jusqu’aux régions du nord et de l’est. Sa biologie particulière explique sa redoutable efficacité : il se reproduit dans de très petites quantités d’eau, parfois l’équivalent d’un simple bouchon de bouteille, et ses œufs résistent à la dessiccation comme au froid hivernal.

Contrairement à d’autres moustiques, il pique en journée, surtout le matin et en fin d’après-midi, ce qui augmente mécaniquement les contacts avec l’humain. Son rayon d’action limité — à peine 150 mètres autour de son lieu d’éclosion — fait que chaque cour, balcon ou gouttière peut devenir une zone de reproduction active. Cette proximité extrême entre l’homme et le vecteur crée une continuité écologique nouvelle entre sphère domestique et sphère sanitaire.

Le moustique tigre n’est pas seul responsable de la crise sanitaire, mais il en est le maillon indispensable. Sa capacité d’adaptation aux milieux urbains, renforcée par des étés plus chauds et des hivers plus courts, a permis l’installation durable d’un cycle de transmission locale. En métropole, il est désormais considéré comme une espèce résidente et irréversible, intégrée à l’écosystème — un vecteur devenu partie prenante du quotidien.

Construire la prévention durable : vers une gestion partagée du risque

L’épidémie de 2025 a révélé la fin d’un modèle sanitaire exclusivement réactif. Le système français de lutte anti-vectorielle, fondé sur des interventions de pulvérisation après détection de cas, a montré ses limites face à la rapidité de propagation du chikungunya. Ce modèle, pensé pour quelques foyers isolés, n’a pas résisté à la multiplication des points d’infection. La saturation logistique et les délais de signalement ont démontré que le traitement professionnel du moustique tigre, bien qu’indispensable, ne peut à lui seul enrayer une transmission désormais structurelle.

La nouvelle approche repose sur un équilibre entre responsabilité citoyenne et action publique. Le moustique tigre ayant un rayon de vol d’environ 150 mètres, la prévention doit se jouer à l’échelle des habitations. L’élimination des gîtes larvaires devient un geste collectif : chaque récipient contenant de l’eau stagnante — soucoupe, seau, arrosoir, gouttière — peut devenir un point d’émergence. Les autorités sanitaires encouragent cette implication locale à travers des plateformes de suivi comme signalement-moustique.fr, afin d’orienter les opérations professionnelles là où elles sont réellement nécessaires.

Mais la prévention durable ne s’arrête pas aux gestes individuels. Elle implique une transition vers des traitements professionnels innovants, évalués par l’ANSES : la technique de l’insecte stérile (TIS) et la technique de l’insecte incompatible (TII). Ces méthodes consistent à relâcher des moustiques mâles incapables de se reproduire efficacement, provoquant une diminution progressive de la population locale. Contrairement aux pulvérisations chimiques, elles agissent de façon préventive et durable sur les zones à risque.

Enfin, la stratégie de long terme passe par l’intégration de la “compétence moustique” dans la planification urbaine : gestion des eaux pluviales, conception des espaces extérieurs, entretien collectif. La coordination entre métropole et Outre-mer s’impose également, puisque l’épidémie de 2025 a confirmé la continuité sanitaire entre La Réunion et la France continentale. L’objectif n’est plus d’éradiquer le moustique tigre, mais de maîtriser durablement sa présence à travers une action combinée : citoyenne, scientifique et professionnelle.

0 commentaires