Étés plus longs, plaintes en hausse, produits moins efficaces : collectivités et pros testent des voies non chimiques. La piste TIS revient. Ce que cela change, ce qui reste à prouver.

Depuis des années, on pulvérise, on traite, on recommence. Les résultats s’émoussent, les résistances s’installent, les plaintes montent. Moustiques en été, cafards en immeuble, ravageurs en cultures : partout, la même demande revient des riverains comme des élus : faire baisser la pression sans retomber dans le “tout chimique”. Les agences encadrent davantage, les labels évoluent, les budgets publics se tendent ; les professionnels, eux, doivent prouver l’efficacité et la traçabilité de leurs choix.

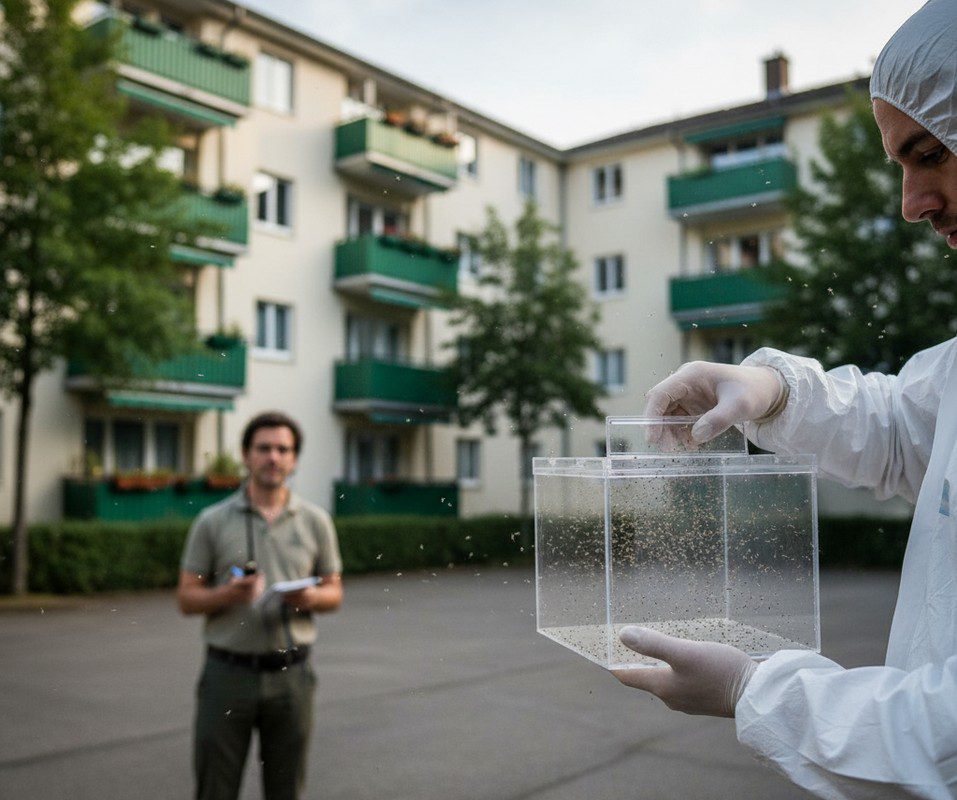

Au milieu de cette équation, une piste refait surface et bouscule les habitudes : une approche biologique, compatible avec la lutte intégrée, suivie d’indicateurs et d’évaluations indépendantes. Avant de trancher, il faut poser les bonnes questions : quelle efficacité sur le terrain, quel coût, quelle acceptabilité, quel calendrier, quel cadre légal ?

Des mâles stériles, des pontes vides : la logique TIS

Aux États-Unis, dans les années 1950, les entomologistes Edward F. Knipling et Raymond Bushland posent une idée simple : au lieu d’ajouter toujours plus d’insecticides, on empêche le nuisible d’avoir une descendance. La Technique de l’Insecte Stérile (TIS), en anglais SIT (Sterile Insect Technique), consiste à élever en masse l’espèce ciblée (moustique, mouche des fruits…), à séparer les mâles des femelles (sexage) puis à stériliser les mâles par irradiation au stade de pupe (nymphe). Avant chaque lâcher — au sol ou par voie aérienne — on vérifie trois points de base : capacité de vol, longévité, stérilité confirmée.

Le pilotage sur le terrain s’appuie ensuite sur quelques paramètres concrets : la dose d’irradiation en Gray (Gy), assez haute pour stériliser sans affaiblir le mâle ; le ratio de submersion, c’est-à-dire combien de mâles stériles opposer aux mâles sauvages ; la fréquence des lâchers, souvent hebdomadaire, ajustée avec des relevés standard (pièges, œufs, comptages d’adultes). À ne pas confondre : la TIS est une technique d’irradiation non-OGM (c’est-à-dire un organisme génétiquement modifié, donc un vivant dont l’ADN est modifié en laboratoire) ; la TII (Technique de l’Insecte Incompatible) utilise une bactérie naturelle, Wolbachia, rendant l’accouplement « incompatible » ; les approches OGM dites RIDL/Oxitec introduisent un gène létal transmis à la descendance et relèvent d’un cadre réglementaire différent. Ici, on décrit le « comment ça marche » : élevage de masse → sexage → irradiation → contrôles qualité → lâchers → suivi.

Des résultats contrastés selon les espèces et les terrains

Sur le terrain, la Technique de l’Insecte Stérile (TIS) ne livre pas de miracles, mais des résultats solides quand la méthode est bien appliquée. En Grèce, entre juin et septembre 2019, des entomologistes ont mené un essai de 22 semaines sur le moustique tigre Aedes albopictus. Chaque semaine, environ 2 547 mâles stériles ont été relâchés par hectare. Résultat : la densité d’œufs a chuté jusqu’à 78 %. Une démonstration que la TIS peut réduire fortement la reproduction d’un vecteur bien implanté en zone urbaine, à condition que la cadence soit tenue et la qualité des mâles stable. L’étude grecque (Balatsos et al., 2019) est depuis considérée comme un repère méthodologique par la FAO et l’AIEA.

Quatre ans plus tard, en Suisse, le village de Morcote (canton du Tessin) a servi de terrain pilote à un test grandeur nature. De mai à septembre 2023, près de 150 000 mâles stériles ont été lâchés chaque semaine sur un périmètre de 45 hectares. Le suivi entomologique a montré une baisse de 66 % du nombre de femelles adultes et de 57 % des œufs. Les auteurs du rapport estiment que « la TIS a démontré son potentiel comme outil complémentaire dans la lutte anti-vectorielle suisse » (étude PMC, 2025).

Ces écarts d’efficacité ne relèvent pas du hasard. Tout dépend de la densité initiale de la population sauvage, des conditions climatiques (pluie, vent, chaleur), et de la logistique des lâchers : il faut relâcher régulièrement, sur un périmètre continu, des mâles encore vigoureux et parfaitement stériles. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande d’ailleurs des campagnes « phases par phases », du laboratoire à la zone test, pour éviter les biais d’évaluation. Comme le rappelle l’AIEA : « La TIS ne s’utilise jamais seule ; elle doit être combinée à d’autres mesures de gestion intégrée des populations. »

Pour les organismes de santé publique, la prudence reste de mise. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) note que « l’efficacité des méthodes de lutte innovantes, comme la TIS, doit encore être évaluée rigoureusement ». Et l’ANSES rappelle une limite claire : sans élevage de masse maîtrisé, la technique ne peut pas être appliquée. Certaines espèces, comme les Culicoides (moucherons piqueurs), sont aujourd’hui jugées « impossibles ou très difficiles » à produire industriellement.

Au final, la TIS a fait ses preuves sur plusieurs diptères — mouches des fruits, glossines, moustiques — mais sa réussite reste conditionnée à la rigueur technique et au contexte local. Ce n’est pas une recette unique : c’est un outil de précision, qui fonctionne là où les équipes disposent du temps, du matériel et de la coordination nécessaires pour suivre le rythme des lâchers et mesurer leur impact réel.

Un technicien est-il disponible près de chez vous ?

Entrez votre code postal pour le savoir immédiatement.

Appelez pour un devis téléphonique GRATUIT & IMMEDIAT.

(appel non surtaxé - 7J/7 de 8h à 21h)

Demande de rappel enregistrée !

Merci ! Votre demande a bien été prise en compte. Un conseiller vous rappelle très prochainement.

Coûts, logistique et cadre réglementaire : les vraies contraintes

La TIS quitte les labos et se frotte à la réalité du déploiement. Derrière l’idée simple — relâcher des mâles stériles pour faire chuter une population — s’empile une chaîne industrielle continue : élevage de masse, irradiation calibrée, transport vivant, lâchers hebdomadaires et suivi entomologique

Sur le plan économique, les premières données chiffrées publiées en février 2025 à La Havane donnent un ordre de grandeur. L’installation pilote de production de Aedes aegypti affiche un investissement initial (CapEx) de 155 452 USD pour une capacité hebdomadaire de 450 000 moustiques. Les coûts d’exploitation (OpEx) varient de 110 USD à 41 USD pour 10 000 mâles lâchés selon le taux de charge. En dessous de 80 % de capacité, la rentabilité chute fortement. L’étude de Cuba conclut à une compétitivité relative de la TIS face aux insecticides classiques, mais précise que les coûts de main-d’œuvre locaux influencent fortement le calcul.

Cette contrainte économique s’ajoute à une logistique lourde. Chaque chaîne TIS implique un cycle complet : élevage de masse, sexage, irradiation calibrée, contrôle qualité, transport et lâchers hebdomadaires. La moindre rupture technique ou administrative interrompt le processus.

En Europe, l’ECDC estime que la TIS, malgré ses résultats prometteurs, reste un « domaine d’incertitude » sur le plan du coût-efficacité et de la durabilité. L’ANSES partage cette prudence. Dans un avis de 2024, elle souligne que la technique ne peut être envisagée sans élevage de masse maîtrisé. Certaines espèces, notamment les Culicoides, sont considérées comme « impossibles ou très difficiles » à élever. L’agence positionne la TIS comme un outil complémentaire, à intégrer dans des stratégies de lutte antivectorielle combinée (LAV/IPM).

Enfin, la question de la gouvernance reste ouverte. Les programmes TIS exigent des partenariats publics-privés structurés : financement par les collectivités, expertise scientifique par les instituts nationaux, et exploitation logistique confiée à des opérateurs spécialisés. En Espagne, un dispositif similaire mobilise chaque année près de 8 millions d’euros pour protéger les vergers de fruits à noyaux. En France, aucune autorisation de lâcher à grande échelle n’a encore été délivrée. Les discussions engagées entre l’ANSES, l’AIEA et les autorités locales visent à définir un cadre commun de biosécurité, condition préalable à tout déploiement territorial.

Une piste complémentaire dans la lutte intégrée

La Technique de l’Insecte Stérile n’a pas vocation à remplacer les autres méthodes de lutte. Elle vient s’ajouter à un ensemble plus large qu’on appelle la lutte intégrée (IPM, pour Integrated Pest Management). Cette approche consiste à combiner plusieurs leviers — surveillance, piégeage, barrières physiques, gestion des gîtes, traitements ciblés — pour maintenir les populations de nuisibles sous un seuil tolérable, sans dépendre uniquement des insecticides.

Dans ce schéma, la TIS joue un rôle précis : celui de réduire durablement la capacité de reproduction d’une espèce déjà bien identifiée. Elle agit lentement, mais en profondeur, là où les pulvérisations chimiques n’offrent qu’un effet temporaire. Pour être efficace, elle doit s’appuyer sur un suivi serré : comptage des œufs, relevés de densité, météo, déplacements des populations. Chaque lâcher s’inscrit dans un plan de gestion local ajusté semaine après semaine.

Sur le terrain, les techniciens et entomologistes y voient un outil de précision, à condition qu’il soit intégré à une stratégie globale. Les collectivités, elles, y perçoivent une alternative crédible dans les zones où la pression sociale contre les insecticides augmente. L’ANSES et les agences européennes encouragent d’ailleurs une montée en puissance des approches « non chimiques » dans les plans de lutte vectorielle, à condition qu’elles s’appuient sur des preuves d’efficacité mesurables et une gouvernance claire.

Les prochaines étapes sont déjà esquissées : essais élargis à d’autres zones pilotes, harmonisation des protocoles entre pays, et structuration d’une filière d’élevage mutualisée en Europe. À terme, la TIS pourrait devenir un outil de routine dans les plans régionaux de prévention, au même titre que le piégeage ou la veille entomologique. Encore faut-il que la recherche et les décideurs suivent le rythme du terrain.

0 commentaires