🍄 Mérule : comprendre, reconnaître et agir avant qu’il ne soit trop tard 🍄

La mérule, ou Serpula lacrymans, est un champignon lignivore capable de détruire silencieusement la structure d’un bâtiment. Invisible dans un premier temps, il se propage par des syrrotes et attaque le bois en profondeur, rendant les poutres et planchers friables.

Ce portail rassemble toutes les informations essentielles sur la mérule : son cycle de développement, les signes visuels pour la reconnaître, ses dégâts sur le bâti et les solutions professionnelles de traitement. Vous y trouverez aussi des données sur le coût des interventions et les obligations légales en zone à risque.

La clé est d’agir vite. Diagnostic, ventilation, traitement fongicide et remplacement des bois atteints : nous expliquons toutes les stratégies pour protéger durablement votre maison et éviter une récidive.

Origine et histoire de la mérule : du “cancer du bâtiment” aux infestations modernes

La mérule est connue depuis plusieurs siècles comme l’un des champignons lignivores les plus destructeurs pour le bois des habitations. Ses premières descriptions scientifiques remontent au XIXe siècle, époque où les mycologues européens ont étudié sa biologie et son pouvoir de dégradation.

Le nom latin Serpula lacrymans lui a été attribué par des chercheurs britanniques. L’épithète “lacrymans”, qui signifie “qui pleure”, vient des gouttelettes d’eau exsudées par ses fructifications, un signe qui a frappé les premiers observateurs.

Dès la révolution industrielle, la mérule a trouvé des conditions idéales dans les constructions en bois non traité, mal ventilées et souvent en contact avec l’humidité. Ce contexte a entraîné de véritables épidémies de mérule, au point que le champignon a été surnommé “cancer du bâtiment” dans plusieurs pays d’Europe du Nord.

En France, les premières infestations notoires ont été documentées au début du XXe siècle, notamment dans les zones littorales de l’Ouest et du Nord. Depuis, la mérule s’est installée durablement dans les régions humides, avec une prévalence marquée en Bretagne, en Normandie et dans le Nord.

Qu’est-ce que la mérule ?

La mérule, appelée scientifiquement Serpula lacrymans, est un champignon lignivore appartenant au règne des Fungi. Son nom latin signifie “qui pleure”, en référence aux petites gouttelettes que ses fructifications peuvent exsuder.

Sur le plan biologique, la mérule est un basidiomycète, c’est-à-dire un champignon dont la reproduction s’effectue par des spores microscopiques. Elle est classée dans la famille des Serpulaceae, au sein de l’ordre des Boletales.

Dans un langage plus simple, la mérule est un champignon du bois qui appartient au vaste groupe des basidiomycètes. Elle se distingue par sa biologie particulière et par son appartenance au genre Serpula, ce qui la différencie d’autres champignons lignivores rencontrés dans les bâtiments.

Un technicien est-il disponible près de chez vous ?

Entrez votre code postal pour le savoir immédiatement.

Appelez pour un devis téléphonique GRATUIT & IMMEDIAT.

(appel non surtaxé - 7J/7 de 8h à 21h)

Demande de rappel enregistrée !

Merci ! Votre demande a bien été prise en compte. Un conseiller vous rappelle très prochainement.

Classification des champignons lignivores et place de la mérule

Les champignons lignivores regroupent les espèces capables de dégrader la structure du bois en utilisant ses composants organiques comme source d’énergie. Ils attaquent la cellulose, l’hémicellulose et, selon les cas, la lignine. Ce processus entraîne différents types de pourritures, visibles à l’œil nu par les transformations de la texture et de la couleur du bois.

On distingue trois grands modes de dégradation :

- Pourriture cubique : le bois se fragmente en cubes bruns secs. Ce type de dégradation est provoqué par des espèces comme Serpula lacrymans (mérule) ou Coniophora puteana.

- Pourriture fibreuse : le bois blanchit, se fissure en longues fibres, sous l’action de polypores et autres basidiomycètes.

- Pourriture molle : le bois reste humide et se creuse en zones spongieuses, souvent due à des champignons microscopiques en surface.

La mérule, ou Serpula lacrymans, appartient à la famille des Serpulaceae, au sein de l’ordre des Boletales. Elle est un basidiomycète lignivore spécialisé dans la pourriture cubique. Sa particularité est de se développer dans des environnements confinés et humides, où elle progresse rapidement à l’intérieur des matériaux de construction.

Par sa taxonomie et son mode d’action, la mérule occupe une place singulière parmi les champignons lignivores, à la frontière entre l’étude scientifique et les problématiques concrètes du bâti.

Comment reconnaître visuellement la mérule ?

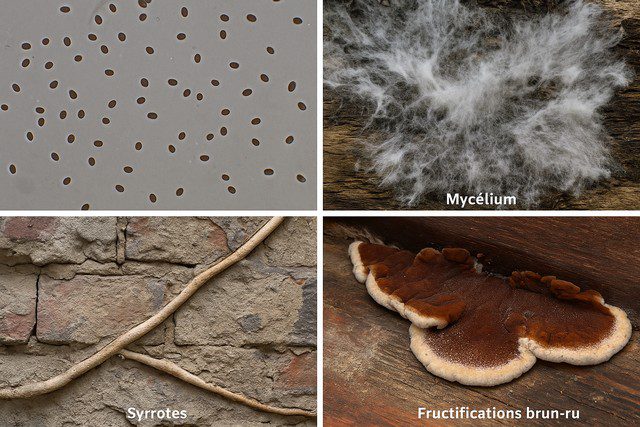

La mérule se repère d’abord par son aspect caractéristique. Dans ses premiers stades, elle forme un mycélium blanc cotonneux qui s’étend sur le bois ou les maçonneries voisines. Ce feutrage blanchâtre, parfois épais, a un aspect laineux et humide.

Avec le temps, ce mycélium peut prendre des teintes gris argenté ou se recouvrir de fines mèches ressemblant à des cordons. Ces cordonnets appelés syrrotes lui permettent de progresser dans les interstices et d’atteindre de nouveaux bois. Leur couleur évolue du blanc au brun foncé à mesure qu’ils vieillissent.

Lors de la fructification, la mérule développe des sporophores aplatis, de couleur ocre à brun-rouge, avec un bord blanc plus clair. Ces formations se présentent comme des plaques irrégulières collées au support, parfois veinées, et dégagent une odeur de champignon de cave.

Le bois attaqué par la mérule prend une teinte brunâtre, sèche, et se casse en petits blocs réguliers : c’est la pourriture cubique. Ce signe est distinctif, car il montre que la cellulose a été consommée et que la structure interne du bois est détruite.

Reconnaissance visuelle de la mérule :

- Mycélium blanc cotonneux au début, à l’aspect laineux et humide.

- Syrrotes : cordonnets qui s’allongent, passant du blanc au brun foncé.

- Sporophores aplatis, brun-rouge avec un bord blanc clair.

- Bois brun et friable, se fragmentant en cubes réguliers (pourriture cubique).

- Odeur de cave, proche du champignon de Paris.

Différences entre la mérule et les autres champignons du bois

La mérule pleureuse (Serpula lacrymans) n’est pas le seul champignon capable d’attaquer le bois des bâtiments. Elle fait partie du groupe des champignons lignivores, mais se distingue par sa biologie et son agressivité. Contrairement à d’autres espèces comme le coniophore des caves ou la lenzite des poutres, elle est capable de franchir les matériaux minéraux grâce à ses cordonnets, et de progresser rapidement d’une pièce à l’autre. C’est cette faculté unique qui en fait le champignon le plus redouté dans les constructions.

Visuellement, la mérule se reconnaît à ses filaments blancs cotonneux qui se transforment en cordonnets brunâtres, et à ses plaques brun-rouge à bords blancs lorsqu’elle fructifie. Le coniophore, lui, forme des croûtes brunes plus sèches, tandis que la lenzite développe des fructifications en éventail, striées de zones concentriques. Le polypore des caves, moins courant, se caractérise par des croûtes blanches épaisses et des pores visibles.

Sur le plan des dégâts, la mérule reste la plus destructrice car elle provoque une pourriture cubique qui fragilise totalement les structures. Les autres champignons dégradent aussi le bois, mais souvent de manière plus lente ou plus localisée. Enfin, la répartition géographique n’est pas identique : la mérule est largement signalée dans les régions humides de France, tandis que le coniophore et la lenzite apparaissent plus ponctuellement.

Photos de la mérule (Serpula lacrymans) : mycélium blanc cotonneux, cordonnets brunâtres, fructifications brun-rouge et bois cubique friable

| Mérule (Serpula lacrymans) | |

|---|---|

| Aspect visuel | Filaments blancs, cordonnets brunâtres, plaques brun-rouge |

| Vitesse de propagation | Très rapide, franchit murs et maçonnerie |

| Dégâts typiques | Pourriture cubique, effondrement planchers et charpentes |

| Particularités | Capable de traverser les matériaux minéraux |

| Coniophore des caves | |

|---|---|

| Aspect visuel | Croûtes brunes, plus sèches |

| Vitesse de propagation | Moyenne, reste localisée |

| Dégâts typiques | Dégradations limitées mais persistantes |

| Particularités | Se développe surtout dans les caves humides |

| Lenzite des poutres | |

|---|---|

| Aspect visuel | Fructifications en éventail, striées concentriques |

| Vitesse de propagation | Plus lente que la mérule |

| Dégâts typiques | Altération progressive des poutres et planchers |

| Particularités | Aspect visuel très distinctif (aspect lamellé) |

| Polypore des caves | |

|---|---|

| Aspect visuel | Croûtes épaisses, blanches, avec pores visibles |

| Vitesse de propagation | Lente |

| Dégâts typiques | Dégradation superficielle du bois |

| Particularités | Moins fréquent, souvent associé à d’autres moisissures |

| Champignon | Aspect visuel | Vitesse de propagation | Dégâts typiques | Particularités |

|---|---|---|---|---|

| Mérule (Serpula lacrymans) | Filaments blancs, cordonnets brunâtres, plaques brun-rouge | Très rapide, franchit murs et maçonnerie | Pourriture cubique, effondrement planchers et charpentes | Capable de traverser les matériaux minéraux |

| Coniophore des caves | Croûtes brunes, plus sèches | Moyenne, reste localisée | Dégradations limitées mais persistantes | Se développe surtout dans les caves humides |

| Lenzite des poutres | Fructifications en éventail, striées concentriques | Plus lente que la mérule | Altération progressive des poutres et planchers | Aspect visuel très distinctif (aspect lamellé) |

| Polypore des caves | Croûtes épaisses, blanches, avec pores visibles | Lente | Dégradation superficielle du bois | Moins fréquent, souvent associé à d’autres moisissures |

Cycle de développement et conditions favorables

Le développement de la mérule s’effectue en plusieurs étapes successives. Chacune joue un rôle clé dans la colonisation et la dégradation du bois. Ce processus, lorsqu’il rencontre les conditions adéquates, peut transformer en quelques mois un bois sain en une masse cubique et friable.

- Production et dissémination des spores : Les organes de fructification, appelés sporophores, libèrent des milliards de spores microscopiques dans l’air. Invisibles à l’œil nu, elles voyagent au gré des courants et se déposent sur toutes les surfaces, y compris les zones difficilement accessibles.

- Germination des spores : Lorsque l’humidité et la température sont favorables, les spores germent pour donner naissance au mycélium, un réseau de filaments blancs cotonneux appelé hyphes. Cette phase marque le début de l’infestation du bois.

- Colonisation du bois : Le mycélium se développe à la surface et en profondeur. La mérule sécrète des enzymes qui dégradent la cellulose, élément principal du bois, le rendant brun, cassant et divisé en cubes réguliers (pourriture cubique).

- Formation des syrrotes : Le mycélium s’organise en cordonnets épais, appelés syrrotes. Ces structures brunâtres parcourent les murs, sols ou maçonneries pour atteindre de nouveaux bois, franchissant même des zones minérales sèches grâce à l’eau qu’elles transportent.

- Maturation et reproduction : Une fois installée, la mérule produit des sporophores, larges plaques brun-rouge aux bords clairs. Celles-ci relancent le cycle en émettant de nouvelles spores, assurant la contamination de zones voisines ou éloignées.

Ce cycle n’est possible que si certaines conditions environnementales sont réunies :

- Taux d’humidité du bois supérieur à 22 % (après fuite, dégât des eaux, condensation persistante).

- Température idéale entre 12 et 20 °C, typique des habitations tempérées.

- Atmosphère confinée, sombre et peu ventilée, comme les caves, greniers ou doublages muraux.

- Présence de matériaux cellulosiques (bois, carton, papier, isolants végétaux) servant de substrat nutritif.

Dans un habitat réunissant ces paramètres, le passage d’une simple spore à une colonie mature peut se faire en moins de six mois, entraînant des dégâts structurels graves.

Où vit la mérule ? Milieux, habitats et zones les plus touchées

La mérule pleureuse trouve son terrain de prédilection dans des lieux précis, à la croisée de l’humidité, du confinement et de la présence de bois. Connaître ses habitats préférés permet d’anticiper les risques et d’expliquer pourquoi certains bâtiments, certaines pièces ou certaines régions de France sont plus vulnérables que d’autres.

Espaces intérieurs propices : les zones cachées où la mérule s’installe en priorité

La mérule n’apparaît pas au grand jour dans une maison. Elle se développe d’abord dans les recoins peu accessibles, là où l’air circule mal et où le bois reste humide en continu. Ces lieux constituent des foyers silencieux qui favorisent son expansion sans être immédiatement visibles.

- Caves et sous-sols : atmosphère confinée, murs enterrés en contact avec l’humidité du sol.

- Planchers et parquets : attaqués par dessous, surtout en cas de remontées capillaires invisibles.

- Charpentes et greniers : touchés après des fuites de toiture ou une infiltration mal réparée.

- Doublages muraux et cloisons : espaces clos derrière placo, lambris ou contre-cloisons mal ventilés.

- Zones dissimulées sous carrelages ou lambris : humidité piégée et diagnostic tardif.

Dans chacun de ces cas, le champignon profite de l’ombre et de l’humidité pour coloniser le bois. C’est ce développement caché qui explique pourquoi la mérule est souvent détectée trop tard, une fois le bois déjà affaibli et friable.

Contextes favorisant son apparition : conditions structurelles et erreurs de rénovation

La mérule n’est pas qu’un problème de pièce humide : elle résulte d’un ensemble de conditions architecturales et climatiques qui créent un environnement favorable. L’absence de ventilation ou les travaux mal conçus comptent parmi les principaux déclencheurs.

- Infiltrations d’eau persistantes : fuites de toiture, gouttières bouchées, façades poreuses.

- Remontées capillaires : fréquentes dans les maisons anciennes, sans protection au niveau du sol.

- Ventilation insuffisante : atmosphère confinée qui retient l’humidité au lieu de la disperser.

- Rénovations piégeuses : doublages étanches, isolations intérieures ou chapes ciment bloquant la respiration des murs.

- Dépendances et maisons peu chauffées : pièces rarement utilisées où le bois reste humide.

Ces contextes créent des conditions idéales pour que la mérule se développe rapidement. C’est pourquoi on la retrouve aussi bien dans des bâtis anciens que dans des constructions récentes mal ventilées ou mal rénovées.

Répartition géographique en France : les régions les plus exposées à la mérule

La mérule est recensée dans toutes les régions françaises, mais certaines zones sont nettement plus touchées. Le climat, la structure du bâti et l’humidité des sols expliquent cette répartition inégale sur le territoire.

- Bretagne et Normandie : climat humide, maisons anciennes en pierre, caves enterrées.

- Nord et Pas-de-Calais : sols argileux, humidité permanente, parc immobilier ancien.

- Massif central et zones montagneuses : caves enterrées, climat frais et humide.

- Littoral atlantique : air marin saturé d’humidité et infiltrations plus fréquentes.

Ces zones sont régulièrement citées dans les rapports de l’ANAH et du CSTB pour leurs fortes concentrations d’infestations. Néanmoins, aucun département n’est à l’abri : partout où les conditions microclimatiques sont réunies, la mérule peut s’implanter.

Autres habitats possibles : matériaux cellulosiques et supports de progression

Le bois n’est pas la seule cible de la mérule. Tout matériau riche en cellulose peut servir de support nutritif, et certains matériaux minéraux peuvent faciliter sa progression. Cela explique pourquoi une infestation peut gagner rapidement des zones entières d’un bâtiment.

- Cartons et papiers stockés : archives, cartons oubliés en cave ou grenier humide.

- Isolants végétaux : laine de bois, chanvre, panneaux de fibres végétales.

- Mortiers et plâtres : non consommés par la mérule, mais traversés grâce aux syrrotes.

Cette polyvalence rend la mérule d’autant plus redoutable. Elle n’a pas besoin de rester confinée à un plancher ou une poutre : elle peut traverser une cloison, franchir un mur et s’installer dans des pièces voisines en quelques mois seulement.

Substrat et alimentation de la mérule : ce qu’elle attaque et ce qu’elle ignore

La mérule pleureuse n’est pas un champignon opportuniste qui s’installe partout. Son développement repose sur une source précise de nourriture : les matériaux riches en cellulose et en hémicellulose. Ces sucres complexes, présents en grande quantité dans le bois et certains dérivés végétaux, constituent l’énergie qui permet au champignon de croître et de se reproduire. En revanche, la mérule ne dégrade pas tous les composants du bois ni tous les matériaux de construction, ce qui explique sa sélectivité et ses modes d’attaque caractéristiques.

Les nutriments recherchés : cellulose et hémicellulose comme sources d’énergie

Le bois est composé de trois grandes familles de polymères : la cellulose, l’hémicellulose et la lignine. La mérule concentre son action sur les deux premières, qu’elle décompose grâce à des enzymes spécifiques. Cette digestion chimique affaiblit progressivement la structure du bois.

- Cellulose : principale cible, polymère de glucose constituant l’ossature des fibres du bois.

- Hémicellulose : polysaccharides plus facilement dégradés, servant de source d’énergie rapide.

- Sucres libérés : utilisés par le champignon pour croître et former son mycélium.

En exploitant ces composants, la mérule transforme un bois initialement solide en une matière fragile, sèche et friable. C’est ce processus biochimique qui entraîne la désintégration progressive des poutres et planchers contaminés.

Ce que la mérule délaisse : lignine et matériaux minéraux

Contrairement à d’autres champignons, la mérule ne dispose pas d’enzymes capables de dégrader la lignine, polymère responsable de la rigidité et de la couleur foncée du bois. Elle laisse donc intacte cette partie, ce qui provoque l’aspect caractéristique de pourriture cubique : le bois se casse en cubes bruns, résultat de la dégradation sélective de la cellulose et de l’hémicellulose.

- Lignine : laissée en place, donnant au bois sa teinte brune.

- Mortier, pierre, béton : non consommés, mais traversés grâce aux syrrotes.

- Métaux et plastiques : matériaux totalement étrangers à son cycle biologique.

Cette sélectivité rend la mérule imprévisible : elle peut traverser des parois minérales ou des sols en béton sans les altérer, uniquement pour atteindre une nouvelle source de bois à proximité.

Autres substrats possibles : dérivés cellulosiques et matériaux isolants

Si le bois reste son aliment principal, la mérule est capable de coloniser d’autres matériaux dès lors qu’ils contiennent de la cellulose. Cela explique pourquoi certaines pièces annexes ou réserves peuvent être fortement touchées lors d’une infestation.

- Cartons et papiers stockés : archives, bibliothèques ou cartons oubliés en cave.

- Isolants naturels : laine de bois, chanvre, fibres végétales compressées.

- Tissus et cordages anciens : surtout ceux à base de fibres végétales (coton, lin, jute).

Ces substrats secondaires ne remplacent pas le bois, mais ils permettent à la mérule de s’étendre et de survivre en attendant de coloniser une poutre, un plancher ou une cloison en bois. Ils jouent ainsi le rôle de relais de contamination dans un bâtiment.

Signes de présence dans une maison : indices visuels, olfactifs et structurels

La mérule pleureuse laisse derrière elle des indices caractéristiques. Certains sont visibles à l’œil nu, d’autres se repèrent par l’odeur ou par la texture du bois. Identifier ces signaux est essentiel pour intervenir avant que les dégâts ne deviennent irréversibles.

Les signes visuels sont les plus fréquents et doivent alerter immédiatement :

- Mycélium blanc cotonneux, d’abord humide et filamenteux, qui se développe sur le bois et les murs.

- Syrrotes brunâtres, cordonnets épais capables de parcourir plusieurs mètres à travers cloisons et sols.

- Sporophores, grandes plaques brun-rouge aux bords blancs qui libèrent d’innombrables spores.

Ces formes successives correspondent aux différents stades de croissance du champignon. Leur présence simultanée indique une colonie déjà bien installée et en pleine activité.

Le bois contaminé présente également des transformations typiques :

- Coloration brunâtre due à la destruction sélective de la cellulose et de l’hémicellulose.

- Aspect cubique : le bois se fend en cubes réguliers, phénomène appelé pourriture cubique.

- Texture friable : il s’émiette facilement sous la pression des doigts et sonne creux quand on le frappe.

Ces altérations structurelles compromettent rapidement la solidité d’un plancher ou d’une poutre. C’est souvent au moment d’un effondrement partiel que la mérule est enfin identifiée.

Les signes olfactifs et indirects complètent le tableau :

- Odeur persistante de cave, proche du champignon de Paris, perceptible même sans contact visuel.

- Poussière rougeâtre sur les surfaces, issue de la libération massive de spores.

- Auréoles d’humidité localisées, créées par l’eau transportée à distance par les syrrotes.

Ces indices sont précieux dans les zones cachées comme les doublages ou les caves enterrées, où la mérule peut progresser en silence pendant des mois sans être visible directement.

La combinaison de plusieurs de ces signes doit déclencher un diagnostic professionnel immédiat. Plus l’identification est précoce, plus les chances de limiter les dégâts structurels sont élevées.

Propagation : comment la mérule envahit le bâtiment

La mérule pleureuse est redoutée non seulement pour sa capacité à dégrader rapidement le bois, mais surtout pour sa faculté à se propager à travers tout un bâtiment. Cette progression silencieuse explique pourquoi elle est souvent découverte tardivement, alors que les dégâts sont déjà considérables. Comprendre ses modes de propagation permet de mieux anticiper les risques d’extension et de contamination.

Propagation interne par le mycélium

Après la germination des spores, la mérule développe un mycélium blanc et cotonneux qui colonise le bois. Ce réseau de filaments s’insinue dans les fibres, dégradant progressivement la cellulose et fragilisant les structures. Ce stade est déjà dangereux car il affaiblit le bois sans laisser immédiatement de signes visibles en surface.

Lorsque le mycélium se renforce, il forme des syrrotes : des cordonnets épais qui agissent comme des “racines” lui permettant de progresser au-delà de son substrat initial. Grâce à eux, la mérule peut franchir les fissures, passer derrière les doublages et atteindre de nouvelles pièces du logement.

Capacité à traverser les matériaux inertes

Contrairement à beaucoup de champignons lignivores, la mérule ne se limite pas aux bois. Elle peut coloniser et traverser les matériaux minéraux comme le plâtre, le mortier ou les briques. Ces matériaux ne lui servent pas de nourriture mais de support pour progresser vers d’autres zones riches en cellulose.

- Mortier et plâtre : utilisés comme passerelles pour atteindre les planchers et les cloisons.

- Briques et maçonnerie : fissures et porosité favorisent le passage des syrrotes.

- Carrelages et doublages : l’humidité piégée derrière constitue un milieu idéal de transit.

Cette aptitude unique fait de la mérule un ennemi particulièrement difficile à contenir : elle n’a pas besoin d’un chemin direct en bois pour envahir un bâtiment entier.

Dispersion par les spores dans l’air

À maturité, la mérule produit des sporophores brun-rouge aux bords blancs qui libèrent des millions de spores. Ces spores microscopiques sont facilement transportées par les courants d’air et peuvent contaminer non seulement de nouvelles pièces, mais aussi des bâtiments voisins. Elles restent viables plusieurs années et germent dès que l’humidité et la cellulose sont présentes.

- Transport aérien : spores véhiculées par les flux d’air intérieurs ou extérieurs.

- Objets contaminés : bois, cartons, meubles entreposés dans un lieu infesté.

- Humidité persistante : condition clé pour permettre la germination des spores.

La contamination d’une maison voisine via l’air ou des matériaux stockés est un scénario documenté par plusieurs experts en pathologie du bâtiment.

Facteurs qui accélèrent la propagation

La rapidité avec laquelle la mérule progresse dépend de l’état du bâtiment et de ses conditions climatiques intérieures. Certains facteurs jouent un rôle décisif :

- Taux d’humidité élevé : infiltrations, fuites d’eau ou remontées capillaires non traitées.

- Ventilation absente : l’air confiné permet au mycélium de se développer sans frein.

- Travaux récents mal conçus : doublages étanches, isolations qui enferment l’humidité.

- Pièces peu chauffées : dépendances, caves ou résidences secondaires fermées.

Dans ces contextes, la mérule peut progresser de plusieurs mètres en quelques mois, touchant successivement planchers, murs et charpentes.

Conséquences de la mérule : dégâts sur le bois, risques sanitaires et impacts financiers

Lorsqu’elle s’installe dans une maison, la mérule pleureuse provoque une série de conséquences visibles et invisibles. Ses effets concernent à la fois la structure du bâtiment, l’environnement sanitaire des occupants et la valeur économique du logement.

Sur le plan matériel, la mérule dégrade en profondeur le bois des planchers, poutres et charpentes. Son action enzymatique détruit la cellulose et transforme progressivement un matériau solide en une masse friable. Ce processus, appelé pourriture cubique, fragilise les structures au point de provoquer :

- Fissuration et effritement du bois en cubes bruns caractéristiques.

- Affaissement de planchers devenus instables et dangereux.

- Perte de résistance mécanique des poutres, compromettant la solidité globale de la charpente.

- Propagation dans les cloisons et doublages, atteignant parfois des murs entiers.

Au niveau sanitaire, même si la mérule n’émet pas de toxines propres, son développement crée un milieu humide et confiné favorable à d’autres moisissures. Cela entraîne :

- Irritations respiratoires et allergies liées aux spores et poussières fongiques.

- Odeurs persistantes de champignon rendant les pièces inhabitables.

- Aggravation des pathologies existantes comme l’asthme ou les bronchites chroniques.

Enfin, les impacts financiers sont majeurs. Le traitement d’une mérule implique à la fois l’éradication du champignon et le remplacement complet des bois contaminés. Les propriétaires se retrouvent confrontés à :

- Travaux coûteux de rénovation lourde et parfois destructrice.

- Immobilisation du logement pendant plusieurs semaines ou mois.

- Dévalorisation immobilière, certaines ventes échouant à cause d’un diagnostic mérule positif.

Ces conséquences montrent que la mérule n’est pas seulement un champignon du bois : c’est un fléau global qui affecte la solidité du bâtiment, la qualité de vie des habitants et la valeur patrimoniale du bien.

Diagnostic et identification de la mérule : inspection visuelle, tests en laboratoire et expertise professionnelle

Identifier une infestation de mérule pleureuse ne repose jamais sur un seul indice. Le diagnostic combine une observation visuelle minutieuse, l’analyse scientifique de prélèvements et l’avis d’un spécialiste du bâtiment. C’est cette démarche complète qui permet de confirmer la présence du champignon et d’évaluer l’ampleur des dégâts.

L’inspection visuelle est la première étape. Un professionnel recherche les signes caractéristiques : filaments blancs cotonneux se déployant sur le bois ou la maçonnerie, cordonnets brunâtres qui progressent comme des racines, et surtout la pourriture cubique du bois qui s’effrite en blocs bruns. L’odeur persistante de champignon humide est également un indicateur important. Cependant, une observation visuelle seule ne suffit pas toujours, car d’autres champignons lignivores peuvent présenter des aspects proches.

Pour confirmer l’identification, on procède à des tests en laboratoire. Des échantillons de bois ou de mycélium sont prélevés puis analysés pour vérifier la présence de Serpula lacrymans. Ces examens permettent de distinguer la mérule d’espèces voisines comme le coniophore ou la lenzite, dont les traitements peuvent différer. Les techniques modernes incluent l’analyse microscopique des spores et parfois des tests ADN spécifiques.

Enfin, l’expertise professionnelle est incontournable. Un diagnostiqueur certifié ou une entreprise spécialisée établit un rapport complet : localisation des foyers, étendue de la contamination, causes favorisant le développement (humidité, ventilation, infiltration). Ce rapport oriente directement les travaux de traitement et conditionne souvent la prise en charge par les assurances ou les aides publiques.

Le diagnostic de la mérule n’est donc jamais approximatif. Il repose sur une démarche rigoureuse, croisant les indices visuels, les preuves scientifiques et l’avis expert pour garantir une identification fiable avant toute intervention.

Traitements de la mérule : méthodes, efficacité et limites

Éradiquer la mérule pleureuse est une opération complexe, car ce champignon se développe en profondeur dans les matériaux et peut rester latent plusieurs années. Les traitements doivent combiner plusieurs techniques adaptées au degré d’infestation et aux contraintes du bâtiment. C’est pourquoi ils nécessitent toujours l’intervention d’une entreprise spécialisée et agréée.

La première étape consiste à assainir le bâtiment en supprimant les causes d’humidité. Sans cette action, aucun traitement ne sera durable. Viennent ensuite les méthodes curatives, qui incluent :

- Traitements fongicides par injection : le bois et la maçonnerie sont forés puis saturés de produits fongicides puissants, capables de détruire le mycélium en profondeur.

- Badigeonnage ou pulvérisation : application en surface pour protéger les zones périphériques non encore colonisées.

- Assèchement ciblé : ventilation forcée, déshumidification et parfois chauffage localisé pour rendre le milieu défavorable au champignon.

- Dépose et remplacement des bois contaminés : pièces trop dégradées (planchers, poutres, solives) sont retirées et remplacées par des matériaux neufs traités.

Dans certains cas graves, le traitement inclut également le brûlage superficiel des maçonneries après piquage, afin de détruire les cordonnets invisibles incrustés dans les joints et les murs. Cette étape vise à empêcher toute repousse à partir de fragments résiduels.

Face à ces méthodes lourdes, certains propriétaires tentent d’utiliser des solutions maison (javel, vinaigre, produits de bricolage). Ces traitements ponctuels n’attaquent que la surface et laissent intact le mycélium caché dans le bois ou la maçonnerie. Résultat : la mérule repart quelques semaines plus tard, souvent avec encore plus de vigueur. C’est une perte de temps et d’argent, et cela retarde l’intervention d’un professionnel.

Ces méthodes professionnelles sont efficaces, mais elles présentent aussi des limites. Une mérule mal diagnostiquée, un traitement incomplet ou un retour de l’humidité peuvent entraîner une recontamination. C’est pourquoi les interventions sérieuses prévoient toujours un suivi après travaux.

Prévenir la mérule : conseils pratiques et stratégies de protection

Une fois la mérule pleureuse installée, les travaux sont lourds et coûteux. La prévention reste donc la meilleure arme pour protéger un bâtiment. Elle repose sur une gestion rigoureuse de l’humidité, un entretien régulier et des choix techniques adaptés lors des rénovations.

La première règle est de contrôler l’humidité. La mérule se développe uniquement dans un environnement où le bois reste humide longtemps. Pour limiter ce risque, il est essentiel de :

- Vérifier et entretenir les toitures pour éviter les infiltrations persistantes.

- Assurer une ventilation efficace des caves, greniers et doublages muraux.

- Installer un drainage périphérique dans les maisons anciennes sujettes aux remontées capillaires.

- Maintenir un chauffage régulier dans les résidences secondaires pour limiter la condensation.

Lors de travaux de rénovation, certaines précautions sont indispensables. Il faut éviter d’emprisonner l’humidité derrière des matériaux étanches comme les doublages en placo non ventilés ou les chapes ciment sur sols anciens. Privilégier des matériaux perspirants (enduits à la chaux, isolants respirants) et prévoir des grilles de ventilation permet de préserver l’équilibre hygrothermique du bâtiment.

L’entretien régulier est également un facteur clé. Une inspection visuelle annuelle des caves, charpentes et cloisons suffit souvent à repérer une zone humide ou un bois fragilisé avant que la mérule ne s’installe. Les maisons situées en zones humides (Bretagne, Normandie, Nord) doivent faire l’objet d’une vigilance renforcée.

Mettre en œuvre ces mesures ne demande pas de travaux systématiques, mais une attention constante. Un bâtiment bien ventilé, entretenu et surveillé reste le meilleur rempart contre la mérule.

Enjeux légaux et responsabilités liés à la mérule : obligations, zones à risque et risques juridiques

La mérule n’est pas seulement un problème technique : c’est aussi un enjeu légal pour les propriétaires, les vendeurs et les collectivités. Son apparition dans un bâtiment peut engager la responsabilité civile et entraîner des conséquences financières importantes.

Depuis la loi ALUR (2014), certains départements français peuvent être classés en zones à risque mérule. Dans ces secteurs, le vendeur d’un bien immobilier a l’obligation de mentionner le risque dans les actes de vente. Le diagnostic mérule, lui, n’est pas obligatoire partout, mais il peut être exigé dans ces zones spécifiques. En dehors de ces périmètres, le devoir d’information du vendeur reste central : toute infestation connue doit être déclarée à l’acquéreur.

En cas de dissimulation ou d’omission, l’acquéreur peut intenter une action pour vice caché. Les tribunaux peuvent alors décider d’une réduction du prix de vente, de la prise en charge des travaux, voire de l’annulation pure et simple de la transaction.

Les collectivités locales jouent également un rôle : une mairie ou une préfecture peut imposer des travaux de traitement ou de remise en état lorsqu’une infestation constitue une menace pour la sécurité ou la salubrité publique. Ces obligations sont généralement encadrées par des arrêtés préfectoraux ou municipaux.

Côté assurance, la mérule n’est en règle générale pas couverte par les contrats multirisques habitation. Les propriétaires supportent donc eux-mêmes les frais de diagnostic et de traitement, sauf si une clause spécifique a été prévue dans leur contrat.

Faits étonnants et idées reçues sur la mérule : entre science, croyances et réalités de terrain

La mérule intrigue par sa biologie unique et par la réputation qu’elle s’est forgée dans l’imaginaire collectif. Ce champignon lignivore est source de nombreuses croyances, parfois erronées, mais aussi d’histoires vraies qui marquent l’ampleur de ses dégâts. Voici un panorama mêlant réalité scientifique, culture populaire et anecdotes surprenantes.

Particularités biologiques : un champignon hors norme

Sur le plan scientifique, la mérule se distingue par des caractéristiques qui la rendent redoutable. Ses spores microscopiques peuvent rester viables plusieurs années dans un bâtiment avant de germer, attendant simplement les bonnes conditions d’humidité et de température. Une fois installée, elle développe des syrrotes — de véritables cordons mycéliens — capables de franchir le béton, la brique ou le plâtre pour atteindre de nouvelles zones de bois.

Autre singularité : ses fructifications exsudent parfois de petites gouttelettes, phénomène qui lui a valu le surnom de « mérule pleureuse ». Ces perles translucides ne sont pas de l’eau banale, mais des exsudats chargés en enzymes et minéraux, témoignant de l’intense activité biologique du champignon.

Enfin, sa vitesse de progression est impressionnante : plusieurs millimètres par jour, ce qui permet à une maison entière d’être contaminée en quelques mois.

Dans la culture populaire : le “cancer du bâtiment”

La mérule a depuis longtemps quitté le seul champ scientifique pour entrer dans la culture populaire. Dans plusieurs régions françaises, elle est surnommée « le cancer du bâtiment », car elle ronge littéralement les structures comme une maladie incurable. Les journaux locaux relaient régulièrement des cas où des habitants ont dû abandonner leur maison infestée, renforçant son aura de fléau invisible.

On la retrouve également dans le langage courant avec des surnoms évocateurs : champignon pleureur, peste des charpentes ou encore vermine du bois. Ces appellations traduisent la peur suscitée par ce champignon et la difficulté à s’en débarrasser.

Dans certaines communes bretonnes ou normandes, la mérule est même devenue un sujet de réunions publiques, signe de l’impact social et collectif de ce problème biologique.

Anecdotes surprenantes : maisons condamnées et alertes publiques

L’histoire récente regorge d’anecdotes frappantes liées à la mérule. Plusieurs immeubles anciens ont dû être évacués et condamnés après des infestations trop avancées pour être traitées économiquement. Dans un cas documenté, une église en Bretagne a dû être fermée au public après la découverte d’une contamination généralisée de ses charpentes.

La mérule a également été au cœur de campagnes de sensibilisation : des affiches ont été placardées dans certaines communes classées en zone à risque, invitant les habitants à faire vérifier leurs caves et charpentes.

Ces histoires rappellent que la mérule n’est pas un simple champignon discret, mais un problème collectif qui peut aller jusqu’à menacer le patrimoine bâti et provoquer des coûts colossaux.

Faits étonnants : entre mythes et réalités

De nombreuses croyances entourent la mérule. On pense souvent qu’elle ne s’attaque qu’aux vieilles maisons mal entretenues : c’est faux. Elle peut apparaître dans une construction récente si l’humidité est piégée, par exemple après des travaux d’isolation mal conçus. Autre idée reçue : la mérule serait liée à la saleté. En réalité, l’hygiène n’a aucun rôle, seul compte le taux d’humidité et la présence de bois.

À l’inverse, certains faits réels sont encore peu connus. Ses spores peuvent survivre plus de 10 ans en dormance. Elle est capable de dégrader la cellulose à une vitesse telle qu’un plancher peut s’effondrer en quelques mois. Enfin, sa propagation aérienne est facilitée par les courants d’air, ce qui explique qu’un immeuble contaminé puisse contaminer son voisinage.

Ces réalités scientifiques corrigent les fantasmes et soulignent à quel point la mérule est un adversaire insidieux dans les bâtiments.

Tous les articles – Produits, législation, méthodes DYI, traitements, prix des traitements…

Champignons ressemblant à la mérule : Comment les identifier et éviter la confusion ?

Des traces blanchâtres qui se développent sur le bois, une odeur persistante de champignon, une dégradation inquiétante des structures… Lorsqu’un tel phénomène apparaît dans une maison, le doute s’installe : s’agit-il de la redoutable mérule ou d’un autre champignon ?...

Diagnostic Mérule: De l’Identification à l’Intervention

Le murmure discret des mérules en action, consommant silencieusement les structures en bois de nos habitations, est un véritable cauchemar pour tout propriétaire. Ce redoutable champignon, surnommé "la lèpre des maisons", ne cesse de gagner du terrain, faisant des...

Comment prévenir l’infestation de la mérule ? Les Gestes préventifs à adopter

La mérule, aussi connue sous le nom de Serpula lacrymans, est un champignon lignivore qui peut causer de graves dommages structurels à une propriété. Il est particulièrement destructeur pour le bois et peut même affecter la stabilité d'un bâtiment. Il est crucial de...

Quel est le prix d’un traitement contre la mérule en 2026 ?

Lorsqu'une infestation de mérule est détectée, il est essentiel de réagir rapidement et efficacement pour limiter les dégâts. Cependant, de nombreux propriétaires se posent la question suivante : quel est le prix d'un traitement contre la mérule ? Cet article a pour...

Comment traiter la mérule ? solutions

Pour prévenir les dommages structurels et protéger la santé des occupants, il est essentiel de connaître les différentes méthodes de traitement de la mérule. Dans cet article, nous examinerons en détail les méthodes de traitement chimique, mécanique, l'injection de...

La mérule : Quels dangers pour votre santé et votre maison ?

La mérule, également connue sous le nom de "champignon des maisons", est un organisme fongique destructeur qui peut causer d'importants dégâts dans les habitations. Il est crucial de comprendre les risques et les dégâts associés à la mérule afin de prendre des mesures...

Premiers signes de mérule : comment repérer une infestation avant les gros dégâts

La mérule, ce champignon lignivore redouté par tous les propriétaires, est l'objet de bien des inquiétudes et des malentendus. Cet article se propose d'éclairer le mystère qui entoure ce destructeur silencieux de nos bâtiments, et de vous donner les clés pour le...