Quand la chaleur s’installe, les soirées d’été se peuplent d’un bourdonnement familier. Une simple flaque oubliée, un arrosoir à moitié plein, un pot de fleur mal vidé… et le cycle recommence. Derrière cette routine estivale se cache un phénomène discret, souvent invisible, qui prépare l’arrivée massive des moustiques avant même qu’ils ne volent autour de nous. Chaque année, les techniciens de terrain constatent le même schéma : une invasion qui débute bien avant les premières piqûres, au moment où l’œuf de moustique entre en scène.

Mais à quoi ressemble vraiment cette étape cachée ? Où se forment ces minuscules points de départ qui envahissent nos extérieurs dès les beaux jours ? Et surtout, comment les reconnaître et les éliminer avant l’éclosion ? Autant de questions concrètes pour comprendre ce qui se joue à la surface de l’eau, là où tout commence.

Qu’est-ce qu’un œuf de moustique ?

Un œuf de moustique est une minuscule structure biologique qui abrite l’embryon du futur insecte. Protégé par une enveloppe imperméable et rigide, il constitue une forme de vie à l’état latent, capable de rester intacte pendant une période prolongée sans activité apparente. Cette coque sert de barrière contre la déshydratation, la chaleur ou les agressions extérieures, assurant la survie du moustique dès sa formation.

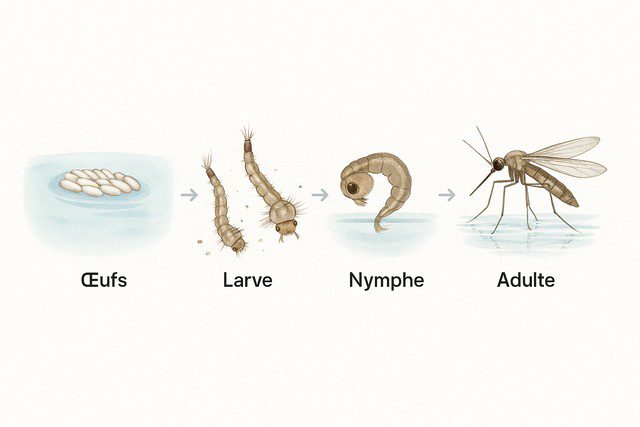

Dans la chronologie du développement, c’est la deuxième étape de la vie du moustique, juste après la fécondation. Silencieuse, immobile, presque invisible, elle marque le début concret de la future prolifération. C’est le maillon le plus discret du cycle, celui où tout commence avant la naissance des larves.

Reconnaître un œuf de moustique : à quoi ressemblent-ils vraiment ?

À première vue, un œuf de moustique ne ressemble à rien de vivant. Sa taille minuscule – entre 0,5 et 1 millimètre – le rend presque invisible sans observation attentive. L’aspect général évoque un petit grain allongé, de forme ovale ou légèrement fuselée, comparable à un micro-cigare ou une graine sombre posée sur une surface humide.

Sa couleur évolue en quelques heures : d’abord blanche ou crème au moment de la ponte, elle devient brun foncé à noire une fois la coque durcie. Cette transformation rapide protège l’embryon et le rend plus difficile à repérer à l’œil nu. Au toucher, la texture est lisse, brillante et imperméable, conçue pour retenir l’humidité et empêcher toute évaporation.

Regroupés ou isolés selon l’espèce, ces œufs peuvent former de véritables microstructures, flottant à la surface de l’eau ou adhérant solidement à une paroi. Leur apparence varie légèrement selon le type de moustique : certaines espèces pondent en radeau, d’autres un à un. Ces différences permettent d’identifier la provenance d’une ponte et d’adapter les méthodes de lutte.

Comparatif entre des œufs de moustique commun flottant à la surface de l’eau (à gauche) et un œuf de moustique tigre collé sur une paroi (à droite)

Différences entre les œufs du moustique commun et du moustique tigre

Le moustique commun (Culex pipiens) dépose ses œufs directement à la surface de l’eau. Ils s’assemblent entre eux pour former un radeau compact contenant souvent 100 à 300 unités. Vu de près, cet amas ressemble à une minuscule barquette flottante, grisâtre, à la texture mate et granuleuse. Chaque œuf y est collé verticalement, pointe vers le haut, maintenant l’ensemble à la surface.

Le moustique tigre (Aedes albopictus), lui, adopte une stratégie opposée. Il pond ses œufs un à un, sur des surfaces sèches situées juste au-dessus de la ligne d’eau : paroi de seau, bord de soucoupe, pneu ou récupérateur d’eau. Ces œufs sont isolés, plus sombres, à la surface brillante, et capables de résister plusieurs mois sans immersion grâce à leur membrane particulièrement épaisse. C’est cette adaptation qui explique la persistance du moustique tigre même après l’hiver.

Photos d’œufs de moustiques

Un technicien est-il disponible près de chez vous ?

Entrez votre code postal pour le savoir immédiatement.

Appelez pour un devis téléphonique GRATUIT & IMMEDIAT.

(appel non surtaxé - 7J/7 de 8h à 21h)

Demande de rappel enregistrée !

Merci ! Votre demande a bien été prise en compte. Un conseiller vous rappelle très prochainement.

Comment les moustiques pondent-ils leurs œufs ?

La ponte chez les moustiques est une étape clé de leur reproduction, directement liée au cycle sanguin de la femelle. Chaque espèce adopte un rituel précis, influencé par la chaleur, l’humidité et le type de support disponible.

Le processus de la ponte

Après avoir absorbé du sang, la femelle transforme cette ressource en protéines destinées à la formation des œufs. Une fois la maturation terminée, elle recherche un lieu propice pour les déposer : parois humides, récipients, végétation basse ou bordures d’eau stagnante.

La ponte s’effectue en plusieurs séries. Chaque œuf est déposé avec une précision millimétrique, souvent accompagné d’une sécrétion collante qui lui permet d’adhérer au support. Ce comportement instinctif maximise la survie de la future génération.

Une fois la ponte terminée, la femelle s’éloigne pour recommencer le cycle à chaque nouveau repas de sang. C’est un processus répétitif mais parfaitement adapté aux variations de climat et d’environnement.

Temps d’incubation des œufs de moustiques : combien de jours avant l’éclosion ?

Une fois pondus, les œufs entrent dans une phase d’incubation dont la durée dépend directement de la température et de l’humidité ambiantes. En conditions idéales (autour de 25 °C avec une humidité stable), le développement embryonnaire dure de 24 à 48 heures.

Lorsque le climat devient plus frais ou sec, ce processus se ralentit considérablement ; certains œufs peuvent rester viables plusieurs semaines, parfois même plusieurs mois, en attente d’un retour d’humidité suffisante. Ce délai variable explique la résurgence soudaine des moustiques après les pluies printanières.

L’incubation s’achève dès que l’eau atteint la température nécessaire à la reprise du développement. C’est alors que débute la phase d’éclosion, particulièrement sensible aux variations climatiques.

Temps et durée d’éclosion des œufs de moustiques

L’éclosion se produit lorsque l’eau vient au contact direct de la coque et réactive le développement embryonnaire. Sous l’effet de la chaleur et de l’humidité, l’enveloppe s’assouplit, permettant à la larve de se libérer.

Chez les espèces tropicales comme Aedes albopictus, ce processus est quasi instantané dès les premières heures d’immersion. Pour les espèces communes (Culex pipiens), il faut en moyenne 48 à 72 heures avant que les larves ne rejoignent la surface de l’eau.

La durée d’éclosion reste étroitement liée à la stabilité des conditions environnementales. Un refroidissement brutal ou une évaporation prématurée peuvent interrompre le processus et retarder l’apparition des larves jusqu’à la prochaine pluie.

Quand les moustiques pondent-ils leurs œufs ?

La période de ponte suit directement la hausse des températures. Dès le printemps, les femelles commencent à pondre dès que la chaleur dépasse 15 °C et que les points d’eau sont permanents. Cette activité atteint son pic entre mai et septembre, lorsque l’humidité et la chaleur favorisent l’éclosion rapide des larves.

En automne, certaines espèces comme le moustique tigre (Aedes albopictus) réduisent leur rythme et produisent des œufs capables d’entrer en diapause. Ces embryons survivent tout l’hiver, parfaitement secs, en attendant les premières pluies du printemps suivant. Ce mécanisme explique la réapparition soudaine des moustiques après une saison froide.

Chaque région présente un calendrier de ponte différent selon son climat local. Dans le sud de la France, la ponte peut se poursuivre jusqu’en novembre, tandis qu’elle cesse plus tôt dans les zones tempérées.

Où les moustiques pondent-ils leurs œufs ? Les gîtes larvaires typiques

Le choix du lieu de ponte n’est jamais aléatoire. Les moustiques privilégient des milieux où chaleur et humidité coexistent, garantissant la survie de l’embryon dès les premières heures. L’eau stagnante ou les surfaces humides, exposées à la pluie mais protégées du soleil direct, constituent leurs sites de prédilection.

La ponte n’a lieu que si l’environnement assure une humidité durable et une température comprise entre 24 et 30 °C. Le support idéal retient une fine pellicule d’eau, suffisante pour préserver la coque de l’œuf sans la noyer. Les femelles recherchent aussi la tranquillité, loin du vent et des mouvements d’eau qui disperseraient la future couvée.

Dans un environnement domestique ou extérieur, ces conditions se retrouvent dans des zones souvent négligées où l’eau s’accumule discrètement :

- les soucoupes de pots de fleurs laissées pleines après l’arrosage ;

- les gouttières obstruées ou fissurées où l’eau stagne plusieurs jours ;

- les récupérateurs d’eau, bacs, seaux, tonneaux et citernes non couverts ;

- les pneus usagés, jouets d’enfants ou outils de jardin retenant des flaques invisibles ;

- les bâches de piscine, de remorque ou de mobilier mal tendues ;

- les vases, coupelles et arrosoirs oubliés dehors après la pluie ;

- les boîtes, canettes, bouteilles ou récipients jetés au sol ;

- les trous d’arbres ou creux de roches retenant quelques millimètres d’eau ;

- les broméliacées terrestres et plantes tropicales à rosette (réservoir naturel d’eau entre les feuilles) ;

- les plantes d’intérieur ou extérieures arrosées fréquemment avec un excès d’eau stagnante dans le pot ;

- les regards d’évacuation, avaloirs de cour, puisards et bouches d’égout mal entretenus ;

- les piscines hors service ou bassins décoratifs non filtrés ;

- les filets de protection et bâches agricoles qui forment des poches d’eau après la pluie ;

- les abreuvoirs et gamelles pour animaux oubliés plusieurs jours à l’extérieur ;

- les cuvettes d’eau de pluie sur mobilier de jardin ou sur rebords de fenêtres ;

- les toitures-terrasses ou balcons mal drainés ;

- les fûts ouverts et zones industrielles abandonnées où l’eau s’accumule ;

- les coquilles vides de noix de coco, pots cassés ou tout objet concave dans les jardins tropicaux.

Ces zones, parfois minuscules, peuvent contenir assez d’eau pour accueillir des centaines d’œufs. Pour détecter leur présence, l’observation doit se concentrer sur les zones humides et sombres proches du sol. Les œufs du moustique tigre (Aedes albopictus) forment de petites lignes sombres collées sur les parois, juste au-dessus de la ligne d’eau. Ceux du moustique commun (Culex pipiens) s’agglutinent en petits radeaux flottants à la surface.

Une inspection efficace repose sur plusieurs indices concrets :

- une fine pellicule brunâtre sur les parois internes d’un contenant ;

- des tâches noires alignées au-dessus du niveau d’eau ;

- la présence d’eau stagnante claire sans mouvement depuis plusieurs jours ;

- des adultes tournoyant à proximité en début ou fin de journée.

Une lampe de poche ou un simple miroir peuvent aider à inspecter les recoins bas et humides, notamment sous les bacs et autour des plantes à réservoir d’eau naturelle. Un contrôle régulier de ces zones suffit souvent à interrompre le cycle avant l’éclosion.

Œuf de moustique dans l’eau : un déclencheur invisible, même dans les piscines

Lorsqu’on parle d’œuf de moustique dans l’eau, l’erreur la plus fréquente consiste à croire que ces insectes pondent librement dans n’importe quelle flaque ou bassin. En réalité, la présence d’eau ne sert pas seulement de support : elle agit comme un déclencheur biologique qui réveille les œufs déjà déposés sur les parois humides. Ce phénomène peut se produire dans n’importe quel environnement contenant de l’eau stagnante, y compris autour des piscines.

Une piscine bien entretenue, traitée au chlore ou au sel, n’est pas un lieu de ponte. L’eau y est trop instable sur le plan chimique et trop en mouvement. En revanche, les zones périphériques et les équipements annexes représentent des gîtes larvaires parfaits. On retrouve fréquemment des œufs collés sur :

- les bâches de protection qui retiennent de fines poches d’eau après la pluie ;

- les goulottes d’évacuation et skimmers encrassés où l’eau stagne en surface ;

- les dalles périphériques fissurées ou les joints humides exposés à la condensation ;

- les bassins d’hivernage laissés à moitié remplis sans filtration ;

- les tuyaux et filtres démontés contenant des résidus d’eau stagnante ;

- les bacs de rétention ou regards techniques où s’accumule la pluie ;

- les bâches solaires mal tendues, formant des poches d’humidité à leur surface.

Dans ces micro-environnements, l’eau reste tiède, immobile et riche en matière organique : trois conditions idéales pour que les œufs se maintiennent puis éclosent. Les techniciens observent souvent la présence de larves dans les margelles ou les conduits de débordement, surtout à la fin du printemps, quand la filtration tourne peu. Le danger ne vient donc pas de la piscine elle-même, mais de tout ce qui l’entoure.

Risques et dégâts liés aux œufs de moustiques : un danger silencieux

La présence d’œufs de moustiques n’est jamais anodine. Derrière ces points noirs invisibles se cache une future population capable d’envahir un jardin, une cour ou une habitation en quelques jours. Chaque œuf est un réservoir potentiel d’adultes piqueurs, porteurs de nuisances et parfois de maladies vectorielles. Comprendre les dangers associés à ce stade précoce du cycle permet d’agir avant l’émergence des larves.

Le premier risque est sanitaire. Certaines espèces, comme le moustique tigre (Aedes albopictus), peuvent transmettre des virus tels que la dengue, le chikungunya ou le Zika. Même si la contamination se produit uniquement à l’état adulte, tout commence par la survie des œufs. Plus leur densité est forte, plus la probabilité de contacts humains augmente.

Vient ensuite le risque domestique et environnemental. Les gîtes larvaires créés par la présence d’eau stagnante dégradent la qualité sanitaire d’un environnement : prolifération d’insectes, colmatage des évacuations, odeurs, stagnation organique. À l’échelle d’un quartier, quelques œufs oubliés peuvent suffire à entretenir une colonie entière d’une année sur l’autre.

Enfin, la dimension psychologique et sociale ne doit pas être négligée. Les nuisances répétées — piqûres, bruit nocturne, gêne dans les espaces extérieurs — affectent le bien-être quotidien et la qualité de vie, surtout durant les périodes chaudes. Le sentiment d’insécurité sanitaire s’installe rapidement dès qu’un voisinage subit plusieurs cycles d’éclosion successifs.

Les œufs constituent donc la véritable origine du problème : ils incarnent la phase silencieuse mais décisive de la prolifération. Prévenir leur formation, ou les éliminer avant éclosion, reste la seule manière durable d’éviter la nuisance et les risques sanitaires qui l’accompagnent.

Comment se débarrasser des œufs de moustiques ? toutes les solutions

La destruction des œufs est la seule manière durable de stopper la prolifération avant qu’elle ne s’installe. Sans intervention directe sur les zones de ponte, chaque averse peut relancer un nouveau cycle complet de moustiques. Le traitement doit donc s’attaquer à la source : les surfaces, les contenants et les eaux stagnantes.

Le traitement mécanique : éliminer la source avant l’éclosion

Le traitement mécanique consiste à supprimer les supports de ponte avant que les larves n’apparaissent. Il repose sur des gestes simples : brossage, curage, vidage et séchage. Ces actions brisent le cycle avant même que l’eau ne déclenche l’éclosion des embryons.

Le brossage régulier des parois de seaux, gouttières et récupérateurs d’eau reste la méthode la plus fiable. Les œufs du moustique tigre (Aedes albopictus) sont fortement collés aux surfaces sèches ; un rinçage seul est inefficace. Il faut les décrocher manuellement à l’aide d’une brosse dure puis rincer abondamment. En été, un séchage complet au soleil accentue la destruction des œufs résiduels.

Cette intervention manuelle neutralise la majorité des pontes avant la première pluie. En répétant ces gestes chaque semaine, on réduit de plus de 80 % la probabilité d’éclosion locale. C’est la première étape de toute lutte anti-moustique efficace.

Une fois cette étape réalisée, on peut compléter par des traitements naturelles, biologiques ou chimiques adaptés à l’eau stagnante, afin de renforcer la protection dans la durée.

Traitement des eaux stagnantes : larvicides et solutions complémentaires

Éliminer les moustiques à la source passe par le traitement direct des eaux stagnantes, véritables nurseries des larves. Les larvicides biologiques constituent la base d’une lutte efficace, durable et respectueuse de l’environnement, à condition d’être appliqués avec régularité.

Le Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) agit comme un larvicide naturel sélectif. Ce micro-organisme détruit les larves en quelques heures sans affecter les autres espèces aquatiques. Sous forme de comprimés ou granulés, il se dépose dans les récupérateurs d’eau, seaux, bassins ou gouttières et reste actif pendant plusieurs semaines.

Les pastilles anti-larves disponibles dans le commerce utilisent la même logique : empêcher le développement avant l’émergence. Certaines sont biologiques (à base de Bti), d’autres chimiques, destinées à des eaux stagnantes importantes ou difficiles d’accès. Leur utilisation doit toujours respecter les doses indiquées afin d’éviter toute pollution inutile.

Pour les zones où l’eau s’évapore vite — bords de seaux, parois, pots de fleurs — les sprays de contact offrent une action immédiate. À base de pyréthrinoïdes, ils détruisent les œufs et larves présents sur les surfaces sèches ou humides. Leur effet est ponctuel, mais précieux pour compléter un traitement larvicide global.

Les solutions naturelles et écologiques à portée de main

Les alternatives naturelles offrent une réponse douce et écologique pour limiter la ponte et réduire la survie des œufs. Elles reposent sur des gestes simples qui perturbent le cycle de reproduction sans recours à des produits chimiques. Ces solutions sont adaptées aux petits volumes d’eau et aux zones domestiques régulièrement entretenues.

Plusieurs procédés présentent une efficacité modérée mais utile en prévention :

- Le vinaigre blanc dilué nettoie efficacement les parois des récipients tout en modifiant le pH, ce qui décourage la ponte.

- Une fine couche d’huile végétale (colza, tournesol) déposée sur l’eau forme un film empêchant les larves de respirer en surface.

- Des morceaux de citron piqués de clous de girofle diffusent une odeur répulsive pour les femelles prêtes à pondre.

- Les plantes aromatiques et répulsives telles que la citronnelle, le basilic, la lavande, la menthe poivrée ou le géranium réduisent localement la présence d’adultes autour des points d’eau.

Ces solutions ne détruisent pas les œufs existants, mais elles contribuent à rendre le milieu moins attractif. Utilisées en complément du nettoyage hebdomadaire et des traitements biologiques, elles renforcent la prévention tout en respectant l’environnement domestique.

Ces alternatives prolongent l’efficacité du brossage et du traitement biologique, tout en limitant la dépendance aux insecticides traditionnels.

Le traitement des moustiques adultes en extérieur : pièges et pulvérisations de contact

Une fois les gîtes larvaires traités, il reste à éliminer les moustiques adultes déjà présents à proximité des habitations. Ces individus sont responsables des nouvelles pontes et des nuisances quotidiennes. L’objectif est donc de réduire leur présence autour des zones de vie extérieures tout en limitant l’usage de produits chimiques.

Les pièges anti-pontes sont la solution la plus écologique. Ils imitent un point d’eau propice à la reproduction : les femelles y déposent leurs œufs, qui sont ensuite neutralisés par un support imprégné de larvicide ou par l’absence d’eau véritable. Ce dispositif interrompt la chaîne de reproduction sans polluer l’environnement.

Pour un effet plus immédiat, les pulvérisations de contact peuvent être utilisées ponctuellement sur les zones de repos des moustiques : dessous de tables, végétation dense, murs ombragés, rebords de fenêtres. Formulées à base de pyréthrinoïdes d’origine naturelle, elles détruisent les adultes au moment de l’application, sans action durable dans le temps.

Ces deux approches se complètent : les pièges agissent en continu sur les femelles pondeuses, tandis que les pulvérisations limitent instantanément les populations présentes.

Faire appel à une entreprise agréée : la solution professionnelle et durable

Lorsque les traitements mécaniques ou domestiques ne suffisent plus, l’intervention d’une entreprise de désinsectisation anti moustique agréée devient la seule option efficace. Ces spécialistes disposent d’autorisations préfectorales et de produits certifiés qu’un particulier ne peut pas utiliser. Leur mission consiste à identifier les zones de ponte actives, à traiter chaque foyer de manière ciblée, et à sécuriser les abords de l’habitation.

Les techniciens appliquent des larvicides et adulticides homologués en respectant les normes du Code de la santé publique. Selon la configuration des lieux, ils combinent pulvérisation de surface, nébulisation extérieure et suivi post-traitement pour empêcher toute réinfestation. Cette approche scientifique et réglementée assure des résultats durables tout en préservant l’environnement.

Faire appel à un professionnel n’est donc pas une dépense, mais une garantie : celle d’un contrôle complet, sûr et durable de la population de moustiques autour de votre habitation.

Comment prévenir la formation et la survie des œufs de moustiques ?

La meilleure façon d’éliminer les moustiques, c’est d’empêcher leurs œufs d’exister. La prévention ne se limite pas à vider l’eau : elle consiste à modifier les conditions physiques du milieu pour rendre impossible toute ponte. Chaque surface humide, chaque recoin abrité ou contenant oublié peut devenir un site de reproduction. L’objectif est donc simple : supprimer, couvrir ou entretenir tout ce qui retient l’eau, même temporairement.

Les femelles cherchent des zones calmes, chaudes et légèrement humides. Elles privilégient les supports protégés du vent et de la lumière directe, où la pellicule d’eau reste stable plusieurs jours. Ces lieux se trouvent souvent autour des habitations, dans des objets du quotidien ou sur certaines plantes.

- Récipients extérieurs : videz chaque semaine les seaux, soucoupes, arrosoirs, jouets, gamelles, bassines et récupérateurs d’eau. Après chaque vidange, brossez les parois pour décoller les œufs collés, puis laissez sécher au soleil. Ne vous fiez jamais à un contenant « presque vide » : les œufs y survivent plusieurs mois.

- Éléments de toiture et d’évacuation : nettoyez les gouttières et chéneaux pour éviter les retenues d’eau après la pluie. Dans les regards d’évacuation ou avaloirs, versez une poignée de sable sec ou installez une moustiquaire fine sur l’ouverture pour bloquer l’accès aux femelles. Ces zones humides sont souvent les premières colonisées au printemps.

- Zones végétales : taillez les broméliacées, videz les tiges creuses de bambou et remuez régulièrement les rosettes de plantes comme le bananier ou l’aloe. Un simple soufflage ou jet d’eau fort permet de rompre la fine pellicule d’humidité où les œufs adhèrent. Les feuilles épaisses retenant l’eau doivent être surveillées en permanence.

- Éléments domestiques : couvrez hermétiquement les bidons et tonneaux avec un tissu ou couvercle serré. Tendez correctement les bâches de protection pour éviter la formation de poches d’eau. Vérifiez les pieds de parasols, barbecues, meubles ou dalles creuses : un petit volume d’eau suffit pour accueillir des centaines d’œufs.

- Autour des piscines : videz l’eau des bâches de protection après chaque pluie, nettoyez les skimmers et les goulottes chaque semaine. Une piscine traitée au chlore ne favorise pas la ponte, mais les zones périphériques (rebords, débordements, margelles ombragées) le permettent. Un simple entretien régulier bloque la reproduction à la source.

Les gestes clés sont donc répétitifs et concrets : vider, brosser, sécher, couvrir, entretenir. Cette routine hebdomadaire empêche les femelles de trouver un lieu adapté à la ponte et réduit de manière drastique la survie des œufs déjà présents. Même les petits volumes – bouchons, jouets, plantes décoratives – doivent être vidés ou retournés après chaque pluie.

Prévenir les œufs, c’est avant tout une question de régularité. Quelques minutes d’inspection suffisent pour garder un environnement sec et inhospitalier. Ces gestes simples, répétés dans chaque foyer, constituent la barrière la plus efficace contre la prolifération silencieuse des moustiques.

Protégez votre environnement avec Solution Nuisible : la réponse professionnelle face aux œufs de moustiques

Éliminer soi-même les œufs de moustiques paraît souvent simple au premier abord : un peu de produit, un nettoyage rapide, et l’affaire semble réglée. Pourtant, sans méthode ni expérience, ces tentatives échouent presque toujours. Les œufs sont invisibles à l’œil nu, résistants, souvent dissimulés sur les parois sèches ou dans des recoins où l’eau s’accumule après la pluie. Les produits domestiques manquent de puissance, et leur mauvaise utilisation peut aggraver la situation plutôt que la résoudre.

En intervenant sans diagnostic précis, on oublie les véritables zones de ponte et on favorise la survie des œufs les plus résistants. Un dosage mal ajusté peut aussi provoquer des intoxications domestiques ou contaminer les eaux de jardin. Le résultat : perte de temps, perte d’argent et foyers encore plus actifs à la saison suivante.

Chez Solution Nuisible, nos techniciens interviennent avec une expertise reconnue. Tous sont formés, certifiés et expérimentés dans la lutte anti-moustiques. Leur savoir-faire repose sur l’utilisation de produits professionnels puissants et d’un matériel de désinsectisation homologué, garantissant des résultats durables et sans danger pour votre environnement.

Grâce à notre réseau national de techniciens partenaires, nous assurons une intervention rapide et efficace partout en France, aussi bien chez les particuliers que dans les établissements professionnels. Chaque demande bénéficie d’un devis téléphonique gratuit, personnalisé, sans engagement.

Contactez dès aujourd’hui Solution Nuisible pour une inspection complète et une élimination définitive des œufs de moustiques. Appelez-nous directement au 06 22 35 16 29 ou remplissez notre formulaire de contact pour être rappelé dans la journée.

Questions – Réponses (FAQ)

Les œufs peuvent-ils survivre sans eau ?

Oui, surtout ceux du moustique tigre (Aedes albopictus). Ils peuvent rester en dormance plusieurs mois sur des surfaces sèches, en attendant l’humidité nécessaire à l’éclosion. Cette capacité explique la persistance des infestations même après un nettoyage partiel ou une période de sécheresse.

Les œufs de moustiques flottent-ils à la surface de l’eau ?

Certains, comme ceux du moustique commun (Culex pipiens), forment de petits radeaux d’œufs flottants. D’autres, comme ceux du moustique tigre, sont déposés juste au-dessus du niveau d’eau, collés aux parois. Ils ne flottent donc pas toujours, ce qui rend leur repérage difficile.

Les œufs de moustiques ont-ils une odeur particulière ?

Non, les œufs ne dégagent aucune odeur perceptible. Leur détection ne se fait qu’à l’œil nu ou à la loupe. L’absence d’odeur fait partie des raisons pour lesquelles ils passent inaperçus, surtout dans les zones humides et végétalisées.

Les œufs de moustiques sont-ils visibles sur les murs ou seulement dans l’eau ?

On peut en trouver sur les parois sèches ou légèrement humides : murs de citernes, bords de pots, seaux, gouttières. Ils ne sont pas limités à l’eau stagnante, car la femelle choisit souvent une surface juste au-dessus du niveau d’eau pour anticiper les pluies à venir.

Est-ce que les moustiques pondent à l’intérieur d’une maison ?

Oui, lorsqu’il existe des zones d’eau stagnante en intérieur : plantes d’intérieur mal drainées, verres oubliés, bacs à eau, ou réservoirs d’appareils électroménagers. Cela reste rare, mais possible dans un environnement chaud et humide.

Est-ce que les plantes d’intérieur peuvent abriter des œufs ?

Oui, surtout dans les pots de plantes trop arrosés ou les soucoupes où l’eau stagne. Les moustiques y trouvent un milieu humide et stable, idéal pour la ponte. Un simple changement d’eau hebdomadaire suffit à prévenir la reproduction.

Est-ce que les œufs de moustiques meurent en hiver ?

Pas toujours. Les œufs du moustique tigre résistent aux basses températures grâce à un état de dormance appelé diapause. Ils peuvent survivre tout l’hiver et éclore au retour du printemps, dès que l’humidité et la chaleur reviennent.

Est-ce que le vent ou le soleil peuvent les détruire ?

Le vent n’a aucun effet sur les œufs. Le soleil, en revanche, peut les déshydrater s’ils sont exposés longtemps à la chaleur directe. Mais beaucoup restent protégés dans des recoins ou sous des feuilles, hors de portée de la lumière.

Les œufs peuvent-ils survivre dans une piscine couverte ?

Oui, si des zones périphériques humides persistent : bâche mal tendue, margelles, goulottes ou skimmers. Ces zones suffisent à héberger des œufs, même si l’eau principale est traitée. D’où l’intérêt d’un entretien complet des abords.

Le chlore d’une piscine tue-t-il vraiment les œufs de moustiques ?

Le chlore détruit les larves et œufs immergés uniquement à forte concentration et avec un pH bien équilibré. Mais beaucoup d’œufs sont déposés en dehors de l’eau chlorée, sur les bords ou sous la bâche. Ils restent donc intacts si ces zones ne sont pas nettoyées.

Les œufs de moustiques peuvent-ils transmettre des maladies ?

Non. Les œufs ne sont pas infectieux en eux-mêmes. Le risque sanitaire apparaît à l’éclosion, lorsque les moustiques adultes peuvent transmettre des virus comme la dengue ou le chikungunya. L’élimination des œufs évite donc indirectement ces transmissions.

Les moustiques pondent-ils dans les toilettes ou les canalisations ?

Oui, dans certains cas. Les moustiques du genre Culex peuvent pondre dans les eaux stagnantes des siphons, cuvettes ou drains peu utilisés. Cela survient surtout en été, lorsque les canalisations ne sont pas régulièrement rincées ou que les chasses d’eau ne fonctionnent pas souvent.

0 commentaires