En pleine nuit d’été, alors que les jardins s’assoupissent et que les lampadaires diffusent une lumière fixe et silencieuse, quelque chose s’agite discrètement au-dessus des pins. De minuscules ombres tournent en cercles lents, presque imperceptibles, comme un ballet invisible réservé aux yeux attentifs. Rien ne semble menaçant au premier regard, et pourtant, cette scène nocturne se répète chaque année à la même période, sans que la plupart des habitants n’y prêtent attention.

Derrière ce spectacle discret se cache pourtant le point de départ d’un cycle redoutablement bien orchestré : l’apparition des papillons processionnaires. Leur vol estival marque une étape clé dans la future prolifération des chenilles urticantes, responsables de nombreuses infestations à travers la France. Mais pourquoi ces papillons surgissent-ils à ce moment précis ? Que révèle leur présence autour des arbres ? Et surtout, comment ce signe apparemment anodin peut-il annoncer de véritables problèmes dans les semaines qui suivent ?

Qu’est-ce que le papillon de la chenille processionnaire ?

Le papillon de la chenille processionnaire est la forme adulte nocturne de cet insecte forestier bien connu pour ses infestations massives. Il apparaît à la belle saison, vit très peu de temps et joue un rôle précis dans la reproduction et la dispersion de l’espèce.

Discret et souvent méconnu, ce papillon marque en réalité le début d’un nouveau cycle biologique, celui qui aboutira plusieurs semaines plus tard à l’émergence des chenilles urticantes.

À quoi ressemble le papillon de la chenille processionnaire ?

Identifier correctement le papillon de la chenille processionnaire n’est pas évident pour un œil non averti. Ces insectes nocturnes ont une allure discrète, proche de nombreux papillons de nuit ordinaires qu’on croise en été autour des réverbères ou sur les murs des maisons. Pourtant, quelques détails morphologiques bien observés permettent de ne pas les confondre et d’agir au bon moment.

Le papillon adulte présente une envergure moyenne comprise entre 25 et 40 mm selon l’espèce et le sexe. Ses ailes antérieures sont brun gris, souvent marbrées de bandes transversales sombres qui lui permettent de se fondre parfaitement sur l’écorce des pins ou des chênes. Les ailes postérieures, plus claires et uniformes, sont bordées d’une frange fine. Son corps est trapu, recouvert d’une pilosité dense qui lui donne une silhouette légèrement « duveteuse ». Vu de près, il dégage un aspect rustique, typique des espèces forestières nocturnes.

Les antennes sont un excellent indice pour différencier les sexes : le mâle possède des antennes plumeuses très développées, en forme de peigne, qui lui servent à détecter les phéromones des femelles. La femelle, un peu plus grande, a des antennes fines et un abdomen plus arrondi ; elle vole moins bien et reste souvent proche de son lieu d’émergence.

Attention cependant à ne pas confondre ce papillon avec d’autres espèces nocturnes banales comme les papillons taupins ou certaines noctuelles communes. Ces derniers sont souvent attirés par la lumière, volent en nombre et présentent parfois des motifs proches. Pour éviter l’erreur, il faut combiner plusieurs critères : l’arbre hôte présent à proximité, la période d’apparition, la taille, la couleur et les motifs des ailes.

Papillon du pin vs papillon du chêne : comment les distinguer ?

En France, deux espèces principales sont concernées. Elles sont proches mais pas identiques : le papillon processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa) et le papillon processionnaire du chêne (Thaumetopoea processionea). Avant de regarder un tableau comparatif, il est important de retenir quelques différences simples : le papillon du pin est plus grand, plus contrasté et apparaît souvent plus tôt dans la saison, alors que celui du chêne est plus petit, gris uniforme et actif plus tard.

| Critère | Papillon du pin (T. pityocampa) |

Papillon du chêne (T. processionea) |

|---|---|---|

| Envergure | 35–40 mm | 25–30 mm |

| Couleur & motifs | Brun-gris marbré, bande sombre nette | Gris uniforme, motifs discrets |

| Aspect général | Corps trapu, ailes contrastées | Plus petit, silhouette fine |

| Habitat typique | Pins, cèdres, zones méditerranéennes et urbaines plantées | Chênaies, lisières forestières plus fraîches |

En pratique, la forme des ailes, la taille, la couleur dominante et surtout l’arbre hôte présent dans les environs permettent déjà de faire une identification correcte dans la majorité des cas. Le papillon du pin est souvent observé sur les troncs ou les façades proches des pins en été, tandis que celui du chêne reste plus discret et localisé.

Papillon processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa)

Papillon processionnaire du chêne (Thaumetopoea processionea)

Un technicien est-il disponible près de chez vous ?

Entrez votre code postal pour le savoir immédiatement.

Appelez pour un devis téléphonique GRATUIT & IMMEDIAT.

(appel non surtaxé - 7J/7 de 8h à 21h)

Demande de rappel enregistrée !

Merci ! Votre demande a bien été prise en compte. Un conseiller vous rappelle très prochainement.

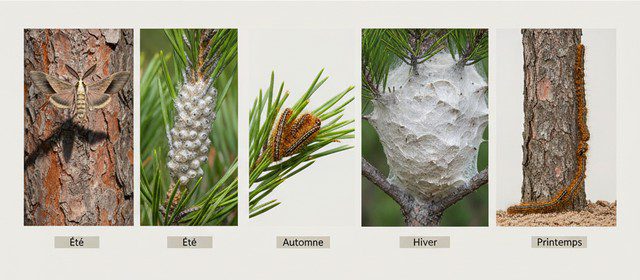

Cycle de vie – du papillon aux chenilles processionnaires

Pour comprendre pourquoi la présence de ces papillons doit alerter, il faut suivre le cycle biologique complet de l’espèce. Tout commence silencieusement en été, lorsque les adultes émergent du sol. Ensuite, chaque étape s’enchaîne avec une précision saisonnière, menant inexorablement à l’apparition des chenilles urticantes et des nids pendant l’hiver. Voici comment ce cycle se déroule, étape par étape.

- Émergence estivale des papillons adultes – Au début de l’été, les chrysalides enfouies dans le sol se transforment en papillons nocturnes. Les mâles et femelles s’accouplent rapidement après leur sortie. Le mâle meurt en quelques heures, tandis que la femelle cherche un arbre hôte pour pondre.

- Ponte des œufs sur les arbres hôtes – La femelle dépose entre 150 et 300 œufs sur les aiguilles des pins ou la face supérieure des feuilles de chêne, selon l’espèce. Ces plaques d’œufs sont soigneusement enveloppées d’une pellicule soyeuse protectrice.

- Éclosion et apparition des jeunes chenilles – À la fin de l’été ou au début de l’automne, les œufs éclosent. De petites chenilles apparaissent et commencent immédiatement à se nourrir du feuillage environnant. C’est le début de la phase larvaire.

- Phase larvaire et nidification hivernale – À l’automne, les chenilles grandissent et construisent des nids soyeux collectifs dans la ramure des arbres. Elles y passent tout l’hiver, protégées du froid. Cette étape est la plus visible et la plus problématique, car les chenilles deviennent urticantes et peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.

- Descente printanière et chrysalidation – Au printemps, les chenilles quittent leur nid en procession pour s’enfouir dans le sol et se transformer en chrysalides. Cette étape marque la fin de la phase larvaire. Certaines chrysalides émergeront l’été suivant, d’autres resteront en diapause plus longtemps, parfois plusieurs années.

Ce cycle parfaitement réglé sur les saisons explique pourquoi intervenir tôt, au stade papillon, peut éviter une prolifération massive de chenilles quelques mois plus tard. Une seule femelle peut engendrer plusieurs centaines de larves : négliger cette étape, c’est laisser s’installer le problème à la source.

Quand et où peut-on observer les papillons processionnaires ?

Repérer correctement les papillons processionnaires n’a rien d’anecdotique : c’est une étape stratégique pour anticiper les futures invasions de chenilles. Pour y parvenir, il faut comprendre deux choses distinctes : le moment de leur apparition et les endroits où ils sont le plus souvent visibles. Ces deux paramètres varient selon la région, la météo et l’espèce concernée.

Quand les papillons apparaissent-ils ?

La période d’observation dépend surtout du climat local et de la saison. En France, les premiers papillons adultes émergent généralement entre la fin juin et le début septembre. Dans les régions les plus chaudes, comme le sud méditerranéen, les vols peuvent commencer dès le mois de juin. Plus au nord, le pic d’activité est observé en juillet et août, parfois prolongé jusqu’à septembre dans les zones plus fraîches ou en altitude.

Leur activité se déroule exclusivement la nuit. Pendant la journée, les papillons restent immobiles, cachés sur les troncs ou les feuillages. Dès la tombée du jour, ils prennent leur envol. Leur pic d’activité nocturne se situe souvent entre 22 h et 1 h du matin, lorsque les températures sont encore douces et que le vent est faible. Ce comportement nocturne rend leur observation plus difficile, mais aussi plus prévisible pour qui sait quand surveiller.

Où les observer plus facilement ?

Les zones d’observation sont directement liées aux arbres hôtes et à la présence de sources lumineuses artificielles. Pour le papillon processionnaire du pin, on le trouve principalement dans les zones plantées de pins, cèdres ou sapins ornementaux : jardins résidentiels, lisières forestières, parcs urbains ou zones naturelles. Le papillon processionnaire du chêne préfère les bordures de forêts feuillues, les alignements de chênes le long des routes ou les parcs arborés.

Dans les espaces privés, ils sont souvent visibles près des lampadaires de jardin, des fenêtres éclairées ou sur les murs extérieurs. Dans les zones boisées, on les aperçoit surtout au crépuscule, en vol lent autour des cimes. Leur attirance pour la lumière est un indice de repérage précieux, surtout dans les zones déjà infestées les années précédentes.

Pour maximiser les chances de détection, il est conseillé d’effectuer des contrôles visuels nocturnes réguliers autour des éclairages extérieurs et des troncs proches des arbres sensibles. Un simple tour de jardin en été vers 23 h peut suffire à repérer des individus actifs.

Signes de présence de papillons processionnaires : indices visibles et observations concrètes

Les papillons processionnaires sont discrets, mais leur apparition n’est jamais anodine. Ces insectes nocturnes marquent le début d’un nouveau cycle biologique, et leur présence estivale est un indicateur direct d’une future prolifération de chenilles urticantes. Savoir repérer leurs signes permet d’anticiper les infestations avant qu’elles ne deviennent visibles au sol.

- Vols nocturnes estivaux autour des arbres hôtes — En soirée, particulièrement entre 22 h et minuit, on peut observer de petits papillons bruns tournoyant autour des pins, cèdres ou chênes infestés. Leur vol est lent, souvent concentré dans les zones calmes et chaudes.

- Attrait marqué pour les lumières extérieures — Comme beaucoup de papillons de nuit, ils sont fortement attirés par la lumière artificielle. Une présence inhabituelle autour des terrasses, lampadaires ou fenêtres en été est souvent le premier signe observable dans les zones habitées.

- Présence dans les pièges à phéromones — Les pièges suspendus à proximité des arbres sensibles entre juin et septembre sont des outils de détection fiables. La capture répétée de mâles indique une activité reproductrice en cours dans la zone.

- Ailes détachées ou petits cadavres retrouvés au sol — Les papillons adultes ont une durée de vie extrêmement courte, souvent 1 à 3 jours. Après l’accouplement, on retrouve fréquemment des ailes détachées ou des individus desséchés au pied des arbres ou près des sources lumineuses.

- Activité accrue en lisière de forêts ou zones plantées — Dans les secteurs infestés, des vols légers mais répétés sont visibles au crépuscule en bordure des pinèdes, parcs urbains ou jardins privés plantés de pins ou chênes.

- Concentration anormale dans les zones nouvellement colonisées — Dans certaines régions, l’observation ponctuelle de papillons précède d’un an l’apparition massive de nids. Ces signaux faibles sont précieux pour les communes et particuliers vigilants.

Observer ces signes de présence dès l’été est une étape clé pour déclencher des actions préventives efficaces. Chaque papillon femelle pouvant pondre jusqu’à 300 œufs, quelques observations suffisent à justifier une surveillance renforcée des arbres environnants.

Pourquoi la présence de papillons processionnaires est un signal d’alerte : un indicateur clair d’une infestation en préparation

Lorsqu’on observe des papillons processionnaires dans son jardin ou aux abords d’un espace boisé, cela signifie qu’un nouveau cycle de prolifération est déjà lancé. Leur apparition estivale n’a rien d’anecdotique : elle indique que les chrysalides enfouies dans le sol ont libéré des adultes prêts à se reproduire. Autrement dit, la population de chenilles de l’année suivante est en train de se mettre en place.

La présence de ces papillons correspond à plusieurs réalités préoccupantes :

- Des pontes sont sur le point de débuter — Chaque femelle pond entre 150 et 300 œufs sur les arbres hôtes. Ces œufs donneront naissance aux chenilles urticantes à la fin de l’été ou au début de l’automne.

- Le sol local contient déjà des chrysalides — Leur émergence prouve que la zone est infestée en profondeur depuis la saison précédente. Les papillons ne viennent pas de loin : ils sortent du sol autour des arbres où les chenilles se sont enterrées.

- Une nouvelle génération de chenilles est en préparation — Les vols estivaux annoncent les infestations de l’automne. C’est la fenêtre critique pour intervenir avant que les nids et les processions n’apparaissent.

- L’infestation progresse géographiquement — Dans les régions nouvellement touchées, les premiers papillons visibles précèdent souvent d’un an la prolifération massive de nids. C’est souvent ainsi que l’espèce gagne de nouveaux territoires.

Pour un particulier ou une collectivité, ces signaux doivent être pris au sérieux. Ils indiquent qu’il faut renforcer la surveillance et, si nécessaire, mettre en place des actions préventives ciblées dès l’été : installation de pièges à phéromones, inspection des arbres sensibles ou intervention professionnelle dans les zones à risque.

Repérer ces papillons à temps, c’est comprendre que la lutte doit commencer dès la période estivale, bien avant l’apparition des nids et des processions au sol.

Le papillon processionnaire : inoffensif en apparence, dangereux par ses conséquences

Le papillon processionnaire adulte peut sembler anodin lorsqu’on l’aperçoit voler autour d’un pin en été. Il ne pique pas, ne mord pas et n’est pas recouvert de poils urticants comme la chenille. Pourtant, sa présence n’est jamais sans importance. Elle marque le lancement d’une nouvelle génération de chenilles urticantes, responsables chaque année de nombreuses piqûres de chenille processionnaire chez l’homme et les animaux.

Ce danger est indirect mais bien réel. Une seule femelle peut pondre jusqu’à 300 œufs sur les aiguilles de pins ou les feuilles de chênes. Quelques semaines plus tard, ces œufs donnent naissance aux chenilles, qui se regroupent en colonies et construisent leurs nids d’hiver. Au printemps suivant, ces chenilles descendent en procession et libèrent dans l’air leurs poils urticants microscopiques, responsables de réactions cutanées parfois sévères.

Pour les particuliers comme pour les professionnels, cela signifie qu’ignorer la présence des papillons en été revient à laisser se développer silencieusement une infestation. Les conséquences peuvent être lourdes : démangeaisons intenses, atteintes oculaires, réactions allergiques violentes chez les enfants et les animaux domestiques, voire interventions médicales d’urgence dans les cas graves.

Sur le terrain, les infestations les plus sévères commencent presque toujours par une simple présence estivale de papillons non prise au sérieux. Intervenir à ce stade, c’est éviter la prolifération massive de chenilles au printemps suivant.

Que faire au stade papillon pour éviter les chenilles ?

Le stade papillon est souvent négligé, alors qu’il s’agit d’un moment stratégique pour bloquer la future infestation. C’est durant l’été que les adultes émergent, s’accouplent et pondent leurs œufs sur les arbres hôtes. Intervenir à ce stade permet d’agir en amont, avant que n’apparaissent les chenilles urticantes et leurs nids d’hiver. Les gestes de prévention sont simples mais doivent être appliqués avec méthode et régularité.

Voici les actions les plus efficaces à mettre en place dès les premiers signes de présence :

- Installer des pièges à phéromones mâles — Suspendus à proximité des pins ou des chênes, ils capturent les mâles en période de vol (de mi-juin à septembre). Moins il y a de mâles disponibles, moins la reproduction est efficace.

- Multiplier les points de piégeage dans les zones sensibles — Un piège tous les 50 mètres autour des jardins, écoles ou espaces boisés maximise les chances d’intercepter les individus. Les collectivités utilisent cette technique en complément de la surveillance.

- Vider et contrôler régulièrement les pièges — Un piège efficace se vérifie toutes les deux à trois semaines. Les papillons morts doivent être retirés pour éviter les saturations et garantir la diffusion constante des phéromones.

- Réduire l’attraction lumineuse — En période de vol, les lampadaires et éclairages extérieurs attirent les femelles en dispersion. Utiliser des ampoules à lumière chaude ou couper les lumières inutiles diminue la dispersion des papillons vers les habitations.

- Surveiller les arbres hôtes pour repérer les pontes — À la fin de l’été, les pontes ressemblent à de petits manchons soyeux collés aux aiguilles de pin en hauteur. Leur détection précoce permet d’organiser une élimination ciblée par un professionnel.

- Préparer le traitement biologique en prévention — Dans certaines régions, l’application de Bacillus thuringiensis sur les jeunes chenilles juste après l’éclosion (fin été/début automne) complète efficacement la lutte. Cela doit être anticipé dès la phase papillon.

Agir tôt permet d’éviter la prolifération des chenilles processionnaires au printemps, leurs nids urticants et les risques sanitaires associés. Cette phase est une véritable porte d’entrée stratégique : elle conditionne la gravité de l’infestation future.

Intervention professionnelle contre les chenilles processionnaires : agir au bon moment pour éviter l’infestation

Lorsque les papillons processionnaires ont terminé leur période de vol et de reproduction, une nouvelle étape silencieuse s’enclenche : la ponte. Ces œufs donneront bientôt naissance aux chenilles urticantes, responsables des dégâts et des risques sanitaires les plus sérieux. C’est précisément à ce moment stratégique que l’intervention d’une entreprise traitement des chenilles processionnaires agréée prend tout son sens. Agir avant l’éclosion permet de bloquer le cycle à la source, sans attendre que les colonies soient déjà installées.

Une société spécialisée dispose des équipements et produits autorisés pour traiter efficacement les zones de ponte et les premières générations de chenilles, souvent dissimulées en hauteur ou dans les parties inaccessibles des arbres. Ce type d’action préventive ciblée est **impossible à réaliser efficacement avec des moyens amateurs**, et son calendrier est déterminant : trop tôt, le traitement est inutile ; trop tard, la prolifération est déjà en cours.

- 🕓 Repérage précoce des zones à risque (pins, chênes isolés, alignements urbains…)

- 🌿 Traitements ciblés par pulvérisation ou injection selon la réglementation en vigueur

- 🚧 Prévention physique avec colliers écologiques ou systèmes de piégeage certifiés

- 📅 Calendrier précis adapté à la région et au climat pour une efficacité maximale

Confier cette étape à une entreprise agréée, c’est aussi bénéficier du respect des textes réglementaires français, notamment ceux encadrant l’usage de produits phytopharmaceutiques et les obligations de lutte dans certaines communes. Pour les propriétaires privés comme pour les collectivités, c’est la seule manière d’éviter une contamination saisonnière massive et de limiter les risques pour les habitants, les animaux et les arbres.

Faites appel à Solution Nuisible : des experts certifiés pour éliminer durablement les chenilles processionnaires

Pour stopper efficacement une infestation de chenilles processionnaires, il ne suffit pas d’agir au hasard ou d’utiliser des produits grand public. Nos techniciens Solution Nuisible sont formés, certifiés et expérimentés : ils connaissent parfaitement le terrain et interviennent chaque année sur des centaines de foyers infestés, en zones urbaines comme rurales. Cette expertise garantit des actions ciblées, rapides et conformes à la réglementation.

Nos équipes utilisent un matériel professionnel adapté (perches télescopiques, systèmes de pulvérisation homologués, équipements de protection) et des produits phytopharmaceutiques réglementés, respectueux de l’environnement, des arbres et de la faune auxiliaire. Chaque intervention est calibrée selon la période biologique, la localisation des nids et la configuration des lieux pour maximiser l’efficacité tout en limitant l’impact écologique.

Grâce à un réseau national solide, nous intervenons rapidement partout en France, que vous soyez un particulier, une copropriété ou une collectivité. Chaque situation est étudiée avec précision afin de proposer la solution la plus adaptée, au meilleur moment du cycle de vie des processionnaires.

Pour obtenir un devis personnalisé ou planifier une intervention, contactez-nous directement par téléphone 7j/7, du lundi au dimanche de 8h à 21h (appel local, non surtaxé) au 09 70 79 79 79. En cas d’urgence, vous pouvez joindre notre ligne directe au 06 22 35 16 29. Hors horaires d’ouverture ou si vous préférez être rappelé, remplissez simplement notre formulaire de rappel en ligne. Un devis téléphonique gratuit et sans engagement vous sera proposé rapidement pour organiser une prise en charge professionnelle et sécurisée.

? Questions – Réponses (FAQ)

Est-ce que les papillons processionnaires peuvent entrer dans une maison la nuit ?

Oui, cela peut arriver, surtout en été. Les papillons processionnaires sont nocturnes et sont souvent attirés par les éclairages artificiels comme les lampes extérieures, les fenêtres ouvertes ou les vérandas éclairées. Il n’est pas rare qu’un papillon s’engouffre dans une pièce en suivant la lumière. Même si leur présence à l’intérieur n’est pas dangereuse directement, cela signifie souvent que des arbres infestés sont proches de l’habitation.

Peut-on confondre un papillon processionnaire avec un papillon de nuit classique ?

Oui, la confusion est fréquente. Le papillon processionnaire ressemble à un petit papillon brun ou gris assez discret. La différence se joue surtout sur les motifs marbrés des ailes pour l’espèce du pin et leur vol souvent plus lent et ciblé autour des arbres hôtes. Beaucoup de particuliers ne réalisent pas qu’ils en voient, car il n’a rien de spectaculaire visuellement. Cette ressemblance explique pourquoi la détection repose surtout sur l’observation contextuelle (saison, type d’arbre, zone géographique) plutôt que sur une simple identification visuelle.

Les papillons processionnaires sont-ils attirés par la lumière des terrasses ?

Oui, très souvent. Comme la plupart des papillons nocturnes, ils sont sensibles à la lumière artificielle. Les éclairages de terrasses, jardins ou balcons peuvent attirer les mâles en vol, surtout pendant les soirées calmes de juillet et août. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles on en retrouve parfois collés aux murs ou morts au sol le matin. Réduire l’éclairage nocturne en période de vol limite leur présence autour des habitations.

Un seul papillon suffit-il pour provoquer une infestation ?

Malheureusement oui. Une seule femelle peut pondre entre 150 et 300 œufs, chacun donnant une chenille urticante potentielle. Si les conditions sont favorables (température, type d’arbre, absence de prédateurs), cette unique ponte peut suffire à enclencher une infestation locale l’année suivante. C’est pour cela que la présence même de quelques papillons autour d’un pin doit être prise au sérieux.

Où vont les papillons processionnaires pendant la journée ?

Le jour, les papillons adultes sont généralement immobiles et bien cachés dans la végétation ou les anfractuosités des arbres. Ils cherchent à éviter les prédateurs et la chaleur, car ils sont fragiles et ne vivent que quelques jours. Leur activité principale — la reproduction et la ponte — se déroule la nuit, discrètement, autour des cimes ou des zones favorables.

Les papillons processionnaires volent-ils haut ou plutôt au niveau du sol ?

Leur vol se concentre surtout autour des cimes des arbres hôtes, car c’est là que se déroulent la reproduction et la ponte. Cependant, on peut en croiser à hauteur d’homme lorsqu’ils sont attirés par la lumière ou lorsqu’ils s’éloignent pour chercher d’autres arbres. Leur vol est assez faible comparé à d’autres papillons nocturnes : ils se déplacent sur de courtes distances, souvent en zigzag.

Quelle distance peuvent parcourir les papillons processionnaires pour pondre ?

Les distances varient selon les conditions météo et l’espèce. En moyenne, les papillons processionnaires peuvent parcourir de quelques centaines de mètres à 2 km pour trouver un arbre propice à la ponte. Les femelles ne sont pas d’excellentes voleuses, mais elles peuvent profiter des vents favorables pour se disperser plus loin. C’est une des raisons de l’expansion rapide de leur aire de répartition vers le nord.

Est-ce que les papillons processionnaires piquent ou mordent ?

Non, ils ne piquent pas et ne mordent pas. Les papillons adultes sont inoffensifs physiquement : ils n’ont ni dard, ni pièces buccales capables de mordre. Leur danger est indirect : ce sont leurs pontes qui donneront naissance aux chenilles processionnaires, responsables des allergies, irritations et atteintes aux arbres. Un papillon seul ne présente donc aucun risque immédiat pour la peau ou la santé.

Les papillons peuvent-ils pondre dans des arbres en bonne santé ?

Oui, tout à fait. Contrairement à certains parasites qui ciblent des arbres affaiblis, les femelles pondent de préférence sur des arbres vigoureux, en particulier les pins bien développés, car ils offrent plus de nourriture aux futures chenilles. Un arbre sain n’est donc pas protégé naturellement contre l’infestation ; au contraire, il attire souvent davantage les pontes.

Est-ce qu’une invasion de papillons est un signe que l’arbre est déjà contaminé ?

Très souvent oui. Une présence massive de papillons autour d’un arbre est un indicateur fiable qu’il existe déjà des pontes ou des cocons dans la zone. Cela peut signifier soit que les nids de chenilles de l’année précédente sont en train de donner une nouvelle génération de papillons, soit que des femelles en vol sont en train de pondre. Dans tous les cas, cela doit alerter sur un risque imminent de chenilles à la fin de l’été ou au printemps suivant.

Est-ce que les œufs résistent à l’hiver ?

Oui, ils sont conçus pour cela. Les œufs de processionnaires sont protégés dans une coque soyeuse très résistante fixée aux aiguilles de pin ou aux feuilles de chêne. À l’intérieur, les embryons se développent lentement, puis entrent en pause hivernale jusqu’à des conditions plus favorables. C’est cette capacité de résistance au froid qui permet aux populations de survivre d’une année à l’autre, même dans les régions où les hivers sont rigoureux.

0 commentaires