Les puces ne se limitent pas aux petites piqûres qu’on remarque sur la peau. Leur véritable force est ailleurs, dans ce qui se cache au sol et qu’on ne voit presque jamais. Dans les fibres d’un tapis, sous une plinthe ou au fond d’un panier d’animal, c’est là que se joue l’avenir de l’infestation.

Ce stade discret, invisible pour un œil non averti, c’est celui des larves. Elles se nourrissent, évoluent et attendent les bonnes conditions pour devenir adultes et repartir sur l’animal. Ignorer leur présence, c’est condamner toute tentative de lutte à l’échec, car tant que ces formes immatures survivent, la colonie peut repartir de zéro.

Entrer dans le détail des larves de puces, c’est donc comprendre comment l’infestation s’ancre dans une maison et pourquoi elle se perpétue malgré les traitements classiques. C’est ce regard précis qui permet d’agir efficacement et de couper le cycle avant qu’il ne se referme.

Qu’est-ce qu’une larve de puce ?

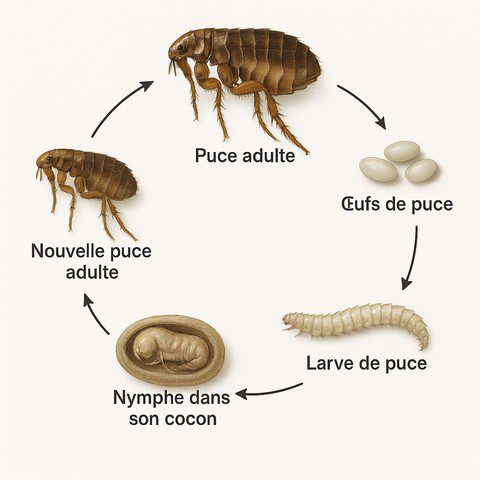

La larve de puce est le stade immature qui suit l’éclosion de l’œuf et précède la phase nymphale. Elle représente l’étape centrale du cycle de vie de la puce : œuf → larve → nymphe → adulte. À ce moment, l’insecte est incapable de piquer ou de sauter. Son rôle unique est de croître et de stocker l’énergie nécessaire à la transformation future.

En se nourrissant de débris organiques et surtout des excréments laissés par les adultes, riches en sang digéré, elle assure la continuité de l’infestation. Tant que ces formes invisibles persistent dans un habitat, aucune lutte ne peut être durable.

Durée de vie d’une larve et conditions de survie

Le stade larvaire dure en moyenne 5 à 10 jours dans un environnement idéal : chaleur modérée, nourriture abondante et humidité suffisante (> 50 % HR). Dans des conditions moins favorables — température basse, air sec, manque d’aliments — la larve peut prolonger son développement plusieurs semaines. En dessous de 8 °C, son évolution s’arrête et la mortalité augmente fortement.

Le rythme de croissance dépend donc directement des conditions du milieu : actives entre 10 °C et 35 °C, les larves prospèrent dans des recoins chauds et humides. Dès que l’air devient trop sec, elles meurent rapidement, ce qui explique pourquoi certaines pièces restent infestées et d’autres non.

Point clé : une humidité inférieure à 50 % entraîne une forte mortalité des larves. C’est la condition la plus limitante de leur survie dans une maison.

Du cocon à la puce : la nymphose

En fin de développement, la larve dite “L3” s’enferme dans un cocon soyeux qu’elle tisse avec les particules de son environnement. À l’intérieur, elle se transforme en nymphe puis en adulte. Cette étape, appelée nymphose, peut durer quelques jours seulement si les conditions sont optimales.

Mais le cocon offre une capacité d’attente remarquable : la puce adulte peut y rester en dormance jusqu’à 6 mois, attendant chaleur, humidité et surtout vibrations annonçant la présence d’un hôte. C’est ce mécanisme qui explique les ré-infestations soudaines après une période de calme.

Attention : les nymphes protégées dans leur cocon sont très résistantes aux insecticides classiques. Les traitements doivent cibler les larves avant qu’elles ne s’enferment, faute de quoi les adultes continueront d’émerger après coup.

Comment reconnaître une larve de puce ?

Identifier une larve de puce demande un œil attentif, car elle se fond dans la poussière et les fibres textiles. Ce stade intermédiaire du cycle de vie de la puce, situé après l’œuf et avant la nymphe, possède des caractéristiques morphologiques bien précises qui la différencient des autres formes immatures d’insectes.

Taille, couleur et apparence d’une larve

La longueur varie entre 1 et 5 mm selon l’âge. Le corps est allongé, vermiforme, divisé en segments, de couleur blanc cassé à translucide, parfois légèrement grisâtre en fonction de l’alimentation. Contrairement aux insectes adultes, la larve n’a ni pattes, ni yeux, ni ailes : elle ne peut ni piquer, ni sauter, ni se déplacer rapidement.

Elle est recouverte de fines soies qui retiennent la poussière et les micro-débris, donnant un aspect légèrement velouté. Sa texture souple et translucide laisse parfois apparaître le contenu intestinal, sombre, après ingestion des crottes de puces adultes. Son déplacement est lent, ondulant, presque imperceptible si l’on ne prend pas le temps de scruter les fibres d’un tapis ou les interstices du sol.

La larve grandit par mues successives, ce qui explique la présence de tailles très différentes dans un même foyer infesté. Visuellement, elle rappelle un petit asticot, mais en version plus fine, discrète et intégrée à la poussière domestique.

La larve de puce est-elle visible à l’œil nu ? Oui, mais sa couleur pâle et son corps mince la confondent souvent avec un filament ou une particule de poussière. Elle reste difficile à repérer sans observation attentive au ras du sol.

Différences avec d’autres larves ou “vers” domestiques

Il est courant de confondre la larve de puce avec d’autres organismes présents dans les habitations. Pourtant, chaque espèce a son habitat, son apparence et son mode de vie distincts.

Les asticots de mouches apparaissent surtout dans les restes alimentaires, les poubelles ou les composts. Plus gros et plus épais, ils se déplacent en masse et dégagent une forte odeur de putréfaction. La larve de puce, au contraire, reste discrète dans les textiles et ne dégage aucune odeur.

Les larves de mites textiles se trouvent directement dans les vêtements ou les tapisseries. Elles construisent de petits tubes de soie protecteurs et consomment les fibres de laine ou de fourrure. Rien de commun avec la larve de puce, qui dépend des débris organiques et des crottes de puces adultes.

Enfin, certains confondent avec les poissons d’argent. Mais ce sont des insectes adultes, argentés, rapides, visibles dans les pièces humides. Ils n’ont aucun rapport biologique avec les puces.

Idée reçue fréquente : l’expression “puces de parquet” ne désigne pas des larves mais des adultes fraîchement émergés sortant de leur cocon. Ces puces sont déjà capables de piquer et de se déplacer.

Un technicien est-il disponible près de chez vous ?

Entrez votre code postal pour le savoir immédiatement.

Appelez pour un devis téléphonique GRATUIT & IMMEDIAT.

(appel non surtaxé - 7J/7 de 8h à 21h)

Demande de rappel enregistrée !

Merci ! Votre demande a bien été prise en compte. Un conseiller vous rappelle très prochainement.

Présence de larves de puces : signes cachés et preuves visibles

Les larves de puces se développent dans l’environnement sans jamais apparaître sur l’animal. Elles ne piquent pas, mais elles laissent des indices précis qui confirment que l’infestation continue en arrière-plan.

- Filaments blancs translucides de 1 à 5 mm : corps allongés, segmentés, qui rappellent de minuscules asticots ;

- Poussière noire mêlée de grains rouges ou brunâtres : excréments des puces adultes utilisés comme nourriture par les larves ;

- Présence simultanée de différentes tailles : témoignant des mues successives et de la coexistence de plusieurs stades larvaires ;

- Retour rapide des puces adultes : signal clair que des larves ont poursuivi leur évolution et relancé la colonie.

Ces signes, discrets mais caractéristiques, montrent que la colonie ne disparaît jamais avec les adultes seuls. La larve agit comme un socle invisible qui entretient l’infestation et prépare l’émergence de nouvelles générations. Tant que ces indices sont présents, les résurgences restent inévitables.

Un signe souvent négligé : la concentration de poussières sombres et granuleuses autour des zones de repos des animaux. Ces dépôts ne sont pas de simples saletés, mais la nourriture indispensable au développement des larves.

Larves de puces : où se cachent-elles vraiment dans l’habitat ?

Les larves de puces restent dans l’environnement et recherchent toujours obscurité, poussières et nourriture. Elles se concentrent dans des zones précises qui réunissent ces conditions et passent souvent inaperçues lors d’un ménage courant.

Voici les cachettes les plus fréquentes, des plus courantes aux plus ponctuelles, avec ce qui les rend favorables au développement larvaire.

- Tapis, moquettes et carpettes : fibres denses qui retiennent poussières et crottes de puces adultes ; profondeur protectrice, faible lumière ; chaleur au niveau du sol.

- Literie et paniers d’animaux : débris organiques dans les plis et coutures ; chaleur résiduelle ; micro-humidité liée à la respiration et aux contacts répétés.

- Fissures de parquet et interstices : pièges à poussières fines ; zones sombres, peu perturbées ; légère humidité emprisonnée entre lames.

- Plinthes, dessous et arrières de meubles : recoins rarement aspirés ; dépôts continus ; circulation d’air limitée qui maintient l’humidité locale.

- Sièges, coussins, fauteuils et tissus épais : coutures et ourlets qui captent miettes et poussières ; abri des vibrations et de la lumière directe.

- Tapis de coffre, paillassons et descentes de lit : passages réguliers qui amènent des débris ; trames épaisses où les particules s’accumulent.

- Rideaux lourds et tentures : bas de rideaux en contact avec le sol ; plis profonds peu exposés.

- Rebords de marches, dessous d’escaliers ouverts : poussières piégées par la géométrie ; zones rarement nettoyées en profondeur.

- Caves, sous-sols, buanderies : obscurité et humidité plus élevées ; poussières persistantes même sans présence animale constante.

- Voitures et caisses de transport : textiles et tapis de sol chargés de poils et de poussières ; chaleur ponctuelle après les trajets.

Une recherche efficace repose sur une méthode simple, répétable et sans matériel complexe. Mieux vaut préparer le nécessaire et vérifier les zones dans un ordre logique pour ne rien oublier.

- Matériel à prévoir : lampe de poche à faisceau étroit, feuille A4 blanche (contraste), loupe simple, gants fins, ruban adhésif (prélèvement), petit pinceau souple.

- Moment le plus utile : fin de journée ou lumière artificielle dirigée à ras des surfaces ; juste avant l’aspiration hebdomadaire, quand la poussière n’a pas été déplacée.

- Geste d’inspection : écarter les fibres des tapis, tapoter les coutures, passer le pinceau dans les fentes, éclairer en angle rasant ; déposer ce qui tombe sur la feuille blanche et examiner à la loupe.

- Prélèvement rapide : coller/décoller doucement le ruban sur les particules suspectes (grains noirs, filaments pâles) pour les observer immobiles sur la feuille.

- Ordre de passage : textiles au sol → couchages d’animaux → fentes/plinthes → dessous de meubles → tissus épais (coussins, fauteuils) → zones secondaires (paillassons, voiture).

Cette approche met en évidence des filaments blancs (1 à 5 mm) et des grains noirs/brunâtres qui trahissent une activité larvaire. Si ces marqueurs sont présents, l’environnement alimente la suite du cycle. Sans action ciblée, de nouveaux adultes réapparaîtront tôt ou tard.

Les larves n’occupent pas toute la pièce de manière homogène : elles se concentrent là où poussières et débris s’accumulent, à l’abri de la lumière et des perturbations. C’est la raison pour laquelle certaines zones reviennent systématiquement positives tandis que d’autres restent vierges.

Revenir sur ces points après un passage d’aspirateur peut modifier l’observation : la poussière fraîchement déplacée masque temporairement les indices. Mieux vaut inspecter avant le ménage, puis contrôler à nouveau une semaine plus tard.

Aide pratique : repérer plus vite sans matériel spécialisé — Éclairer en biais (lumière rasante) fait ressortir les filaments pâles sur les surfaces sombres. Utiliser une feuille blanche sous les zones tapotées pour créer un contraste immédiat. Le ruban adhésif fige les particules et évite qu’elles ne s’éparpillent pendant l’examen à la loupe.

Les larves de puce : un risque pour votre foyer ?

Les larves de puces ne piquent pas, mais elles constituent le réservoir qui entretient la colonie. Dans un logement infesté, 90–95 % des puces se trouvent aux stades invisibles (œufs, larves, nymphes) ; les adultes sur l’animal ne sont que la partie émergée. Tant que ces stades persistent dans l’environnement, de nouveaux adultes émergent et les piqûres de puces continuent d’apparaître malgré des traitements ponctuels.

Ce réservoir invisible maintient la pression infestante et provoque des réinfestations en chaîne malgré des améliorations temporaires. Les stades protégés dans l’environnement échappent aux traitements centrés sur l’animal et alimentent des vagues d’émergence qui s’étalent dans le temps.

Sur le plan sanitaire, l’effet est indirect mais réel. Chez l’animal, la présence durable de puces adultes issues de ce réservoir favorise les dermatites allergiques liées aux piqûres (DAPP) et entretient le risque de parasites intestinaux comme Dipylidium caninum transmis lorsque le chat/chien avale une puce contaminée. Dans le foyer, le cycle prolongé entraîne démangeaisons, lésions de grattage et inconfort, avec un risque de surinfection cutanée en cas d’excoriations. Les atteintes humaines graves (typhus murin, peste) restent exceptionnelles en contexte domestique, mais rappellent l’intérêt d’un contrôle rigoureux.

- Infestation persistante : nouvelles émergences d’adultes à partir des stades présents dans l’environnement ;

- Allergies et irritations : DAPP chez l’animal sensible ; piqûres multiples et réactions locales chez l’humain ;

- Parasitoses chez l’animal : risque de ténia (Dipylidium caninum) via ingestion de puces adultes ;

- Propagation dans le logement : vagues successives d’adultes d’une pièce à l’autre ;

- Erreurs de traitement : cibler uniquement l’animal et laisser l’environnement intact = échec assuré.

Ignorer les larves revient à ne traiter que la partie visible du problème. La colonie se régénère, les piqûres reprennent et l’inconfort s’installe. Un plan d’action efficace considère toujours ce réservoir caché, sans quoi l’infestation se réactive dès que les conditions redeviennent favorables.

Le risque est structurel : tant que le stade immature demeure en place, la pression parasitaire persiste. Réduire la poussière nutritive, traiter les textiles à chaud et aspirer en profondeur font chuter les émergences futures.

Comment éliminer les larves de puces efficacement ?

Pour faire reculer durablement les larves de puces, il faut agir là où elles vivent et sur ce qui les fait tenir. Deux leviers se complètent : l’action mécanique qui retire physiquement larves, œufs et poussière nutritive, et l’action chimique qui bloque leur passage vers l’âge adulte. Sans ces deux volets, les émergences reviennent par vagues.

Nettoyage et entretien domestique intensif

Cette approche est efficace parce qu’elle enlève ce que les larves utilisent au quotidien : la poussière organique et les crottes de puces adultes. L’aspiration décroche les particules incrustées au fond des fibres ; le lavage à ≥ 60 °C détruit œufs et larves par choc thermique ; la vapeur à > 90 °C neutralise au cœur des tapis ; le séchage chaud et le soleil accélèrent la dessiccation. Répété sur plusieurs semaines, l’ensemble vide progressivement le « réservoir » environnemental et coupe l’alimentation.

- Aspiration quotidienne avec aspirateur puissant sur tapis, moquettes, sols durs, plinthes et sous les meubles (passages lents et croisés pour décrocher la poussière incrustée) ;

- Jeter le sac immédiatement (ou vider le bac à l’extérieur) après chaque séance pour éviter toute poursuite de développement ;

- Brosser tapis et carpettes avant d’aspirer afin de faire remonter débris et crottes de puces ;

- Laver les textiles (draps, housses, couvertures, coussins, paniers d’animaux) à ≥ 60 °C chaque semaine puis sécher à haute température ;

- Vapeur > 90 °C sur tapis, moquettes, sols et plinthes (mouvements lents, sans détremper, pour atteindre la profondeur des fibres) ;

- Exposer au soleil direct certains textiles épais quand c’est possible (chaleur + dessiccation) ;

- Recoins et zones oubliées : angles, pieds/arrières de meubles, bas de rideaux, jonctions de plinthes.

Ce protocole n’élimine pas tout en un jour ; il assèche et appauvrit le milieu jusqu’à rendre la survie larvaire marginale. La régularité fait la différence.

Traitements chimiques ciblés (régulateurs de croissance)

Cette famille de produits est efficace parce qu’elle empêche biologiquement la larve de devenir une puce adulte. Les IGR (méthoprène, pyriproxyfène) imitent des hormones de croissance : la larve ne mue pas correctement et la relève s’interrompt. Associés à un adulticide, on réduit les adultes présents tout en bloquant les générations suivantes. L’efficacité dépend du ciblage des zones critiques et du respect des temps d’action indiqués sur l’étiquette.

- Sprays habitat contenant un IGR (méthoprène, pyriproxyfène) pour bloquer la transformation larvaire ;

- Formules combinées adulticide + IGR pour agir en parallèle sur adultes et stades immatures ;

- Application manuelle ciblée sur points chauds : tapis denses, plinthes, fentes de parquet, dessous/arrières de meubles, paniers d’animaux ;

- Foggers/fumigènes : portée générale mais faible pénétration dans les interstices — uniquement en complément d’un traitement ciblé ;

- Poudres insecticides dans fissures et plinthes quand l’accès est difficile (toujours selon l’étiquette) ;

- Pyréthrinoïdes : abattage des adultes, à associer à un IGR pour casser la relève ;

- Consignes de sécurité : retirer les animaux, respecter doses/délais, aérer, puis reprendre la routine d’entretien pour retirer poussières et débris traités.

Bien dirigés et combinés à l’entretien intensif, ces produits réduisent le réservoir larvaire et limitent les rechutes. Un usage isolé, mal ciblé ou trop ponctuel donne des résultats courts et trompeurs.

Solutions naturelles et alternatives complémentaires

Ces approches aident à assécher le milieu et à réduire la pression larvaire sans recourir systématiquement aux insecticides. Elles ne remplacent pas l’entretien intensif ni les IGR, mais elles complètent utilement le protocole, surtout dans les recoins difficiles.

Le principe d’efficacité est simple : retirer la « nourriture » des larves, créer un environnement sec et hostile, et agir localement dans les zones où les produits chimiques sont moins souhaités.

- Terre de diatomée alimentaire : saupoudrer finement fissures et plinthes ; laisser 24–48 h puis aspirer (action desséchante sur insectes rampants) ;

- Huiles essentielles (lavande, cèdre, romarin, citronnelle) : usage uniquement en environnement, parcimonieux ; jamais sur l’animal ; prudence absolue avec les chats ;

- Vinaigre (blanc ou cidre) et bicarbonate : entretien de surface, aide au nettoyage des textiles/sols ; impact direct limité sur les larves ;

- Sel fin / borax : dessiccants pour tapis/fentes avec précautions (hors portée enfants/animaux, respect strict des consignes) ;

- Tapis collants / pièges lumineux : réduction des adultes visibles et suivi d’infestation ; utilité surtout indicatrice pour ajuster le protocole.

Ces solutions donnent le meilleur d’elles-mêmes quand elles sont posées après une aspiration minutieuse et retirées par aspiration 24–48 h plus tard. Elles allègent la pression mais ne suffisent pas seules.

Astuce d’usage : poser la terre de diatomée au pinceau fin dans les fentes (trait net, sans amas) ; noter la date, aspirer 48 h après, puis contrôler une semaine plus tard.

Pièges anti-larves et dispositifs commerciaux

Le commerce propose des dispositifs utiles pour suivre et réduire la pression d’infestation. La plupart capturent surtout les adultes, mais leur usage renseigne sur l’activité et aide à cibler les zones à traiter plus fermement.

À utiliser comme auxiliaires : ils ne remplacent ni l’aspiration cadrée, ni les IGR, ni le lavage à chaud.

- Piège anti-larves de puces commercial : appareils ménagers dédiés (selon fabricants) pour agir en environnement ; utilité surtout indicatrice et complémentaire ;

- Pièges lumineux électriques (chaleur + lumière) avec plateaux collants ;

- Tapis/plaques collants à placer au sol, sous mobilier et zones de passage ;

- Dispositifs chaleur + colle imitant un hôte (recharges adhésives) ;

- Kits domestiques avec recharges/consommables pour suivi sur plusieurs semaines.

Placés en périphérie des zones critiques (tapis denses, paniers, dessous de meubles), ces dispositifs fournissent un signal : si les captures repartent, le protocole d’entretien/chimique doit être prolongé ou intensifié.

Conseil d’implantation : positionner les pièges à hauteur de sol, au plus près des cachettes (bords de tapis, pieds de meubles). Relever les captures chaque semaine pour ajuster le rythme d’aspiration et les zones à retraiter.

Autres approches complémentaires

Quand l’objectif est de faire baisser durablement le « bruit de fond » larvaire, on ajoute des leviers de milieu et de biocontrôle. Ils stabilisent le terrain entre deux sessions d’entretien et empêchent le réservoir de se reconstituer trop vite.

Le fil conducteur : rendre l’environnement sec, pauvre en poussières nutritives et traiter tous les hôtes potentiels en même temps.

- Nématodes entomopathogènes : usage extérieur ou zones techniques humides ; biocontrôle ciblé selon les recommandations du fabricant ;

- Produits biologiques (bactéries/champignons entomopathogènes) : applications techniques selon étiquette, surtout en milieux non résidentiels ;

- Assèchement : viser une humidité < 50 % (aération, déshumidification, chauffage d’appoint) ;

- Réduction durable de la poussière : ménage régulier orienté plinthes/fentes, gestion des textiles avec roulement de housses ;

- Traitement simultané de tous les animaux du foyer (pipettes, comprimés, colliers selon conseil vétérinaire) pour éviter la boucle de réensemencement.

Ces compléments n’agissent pas « fort », ils agissent longtemps. Tenus dans la durée, ils empêchent la remontée du réservoir entre deux cycles d’entretien.

Éliminer soi-même les larves : limites réelles, puis l’atout d’un professionnel

À la maison, on peut faire reculer une partie des larves de puces avec une routine stricte ; pourtant, les résultats restent souvent fragiles. Les poches invisibles subsistent au fond des fibres, dans les fentes et sous le mobilier. Le rythme nécessaire est exigeant sur plusieurs semaines ; la moindre baisse de cadence laisse au réservoir environnemental le temps de se reconstituer. Les erreurs courantes — vapeur trop froide qui humidifie sans tuer, fogger utilisé seul, absence d’IGR sur les vrais points chauds, textiles lavés en dessous de 60 °C — expliquent les rechutes. On dépense, on recommence, et les émergences reviennent par vagues.

Une entreprise professionnelle de désinsectisation des puces change l’issue parce qu’elle traite la cause, pas seulement l’effet. Équipe certifiée et expérimentée, diagnostic précis des zones noyau, formulations adaptées (IGR habitat + adulticide quand utile), application au matériel pro (pulvérisation à pression maîtrisée, buses pour interstices, dosages calibrés) : le protocole couvre les émergences étalées et pénètre là où un particulier n’atteint pas. Le résultat est plus rapide et plus net, avec un calendrier court et des consignes d’entretien ciblées pour empêcher la reprise.

Au final, c’est un gain de temps et souvent une économie d’argent : moins d’achats épars, moins d’essais-erreurs, moins de semaines perdues. Poser d’emblée un traitement structuré coûte moins cher que multiplier les tentatives partielles qui laissent l’infestation redémarrer.

Pourquoi le professionnel fait la différence — savoir-faire certifié, produits et IGR calibrés, matériel pro pour atteindre les interstices, protocole court et efficace, conseils d’entretien concrets. Moins de reprises, des résultats durables.

Solution Nuisible : le savoir-faire professionnel pour éliminer les larves de puces

Quand les essais à la maison n’aboutissent plus, notre équipe prend le relais avec un protocole structuré qui cible l’environnement et coupe la relève larvaire. Nous intervenons rapidement partout en France grâce à un réseau de techniciens agréés, formés aux méthodes actuelles et aux précautions d’usage. Dès le premier contact, vous obtenez un devis téléphonique immédiat, gratuit et sans engagement, ce qui permet de cadrer le besoin et le budget sans perdre de temps.

Sur place, nous mettons en œuvre un savoir-faire certifié et expérimenté : repérage des points chauds, protocole séquencé et suivi. Le traitement s’appuie sur un matériel professionnel (pulvérisation à pression maîtrisée, buses pour les interstices, contrôle de la pénétration dans les fibres) et des formulations adaptées à l’habitat, incluant des IGR pour bloquer la relève et, si nécessaire, un adulticide pour abattre les puces présentes.

Cette approche permet un traitement ciblé et rapide : les zones noyau sont couvertes, la pénétration est réelle jusque dans les fentes et plinthes, et le calendrier reste court. En pratique, c’est un gain de temps et souvent une économie d’argent : moins d’achats dispersés, moins d’essais-erreurs, des résultats durables.

Nous complétons l’intervention par des consignes simples d’entretien mécanique (aspiration, lavage à chaud) pour stabiliser l’environnement et empêcher les rechutes. La combinaison d’un ciblage précis et d’une routine claire fait chuter les émergences et restitue un habitat sain.

Pour un devis gratuit ou pour planifier une intervention, appelez le 06 22 35 16 29 et, en dehors des horaires (avant 8 h ou après 21 h) ou si vous préférez un rappel, laissez vos coordonnées via notre formulaire de rappel afin que nous vous recontactions 7j/7.

? Questions – Réponses (FAQ)

Les larves de puce peuvent-elles piquer les humains ou les animaux ?

Non. Les larves n’ont ni pièces buccales pour piquer, ni pattes pour sauter. Elles vivent au sol et se nourrissent de débris organiques (dont les crottes de puces adultes). Les piqûres viennent uniquement des adultes.

Combien de temps une larve de puce peut-elle survivre sans manger ?

Sans « poussière nutritive », la survie chute vite : dans un milieu sec et pauvre, elles déclinent en quelques jours. Avec des débris disponibles et une humidité > 50 %, elles peuvent tenir plusieurs semaines avant la nymphose.

Que se passe-t-il l’hiver ? Les larves de puces peuvent-elles survivre au froid ?

Le froid et l’air sec leur sont défavorables : en dessous d’environ 8–10 °C et avec faible humidité, le développement s’arrête et la mortalité augmente. En revanche, en logement chauffé, elles poursuivent leur cycle.

Les larves de puces survivent-elles dans une maison vide sans animaux ?

Oui, si le sol contient encore crottes de puces et débris. De plus, les stades en cocon (issus des larves) peuvent attendre plusieurs mois avant d’émerger quand des hôtes reviennent.

Peut-on trouver des larves de puces dans un lit humain ?

Peu fréquent. On les observe surtout dans les paniers d’animaux, tapis et plinthes. Elles peuvent toutefois se retrouver dans une literie si des débris s’y accumulent (poils, poussières, crottes de puces).

Les larves de puces montent-elles sur les murs ou restent-elles au sol ?

Elles restent près du sol, lucifuges (fuyant la lumière), enfouies dans les fibres et interstices. Pas de déplacements en hauteur comme les adultes qui sautent.

Les larves de puces peuvent-elles se développer dans une voiture ?

Oui si l’on transporte des animaux infestés : tapis de coffre et moquettes retiennent poils, poussières et crottes de puces. Sans ces apports, la survie est limitée.

Les larves de puces préfèrent-elles les zones chaudes ou fraîches d’une pièce ?

Elles évoluent mieux en zones douces et humides (≈ 20–30 °C, humidité > 50 %), au ras du sol, à l’ombre et à l’abri des perturbations.

Que deviennent les larves après un passage de nettoyeur vapeur ?

Si la vapeur dépasse 90 °C et que l’application est lente, les larves sont neutralisées dans l’épaisseur des fibres. Une vapeur trop tiède humidifie sans tuer et peut retarder le séchage.

L’hiver, les larves de puces meurent-elles naturellement dans les maisons chauffées ?

Non. Le chauffage maintient des conditions propices : elles continuent leur développement si la poussière nutritive et l’humidité locale persistent.

Les cocons issus des larves peuvent-ils rester intacts plusieurs mois dans un grenier ?

Oui. Le cocon protège la nymphe ; l’adulte peut y attendre plusieurs mois des signaux (chaleur, vibrations). C’est une source classique de ré-infestation.

Quelle est la différence entre les œufs et les larves de puces ?

Les œufs de puce sont immobiles, lisses, blanchâtres ; ils glissent dans la poussière. Les larves sont allongées, segmentées, se déplacent lentement et se nourrissent de débris (dont les crottes de puces adultes).

Les larves de puces de chien et de chat sont-elles différentes ou identiques ?

Identiques à l’œil nu. L’espèce la plus fréquente chez le chien comme chez le chat est Ctenocephalides felis ; ses larves ont le même aspect et le même comportement dans l’environnement.

Combien de larves peut-on retrouver dans une maison infestée ?

La majorité de la population est invisible : on estime que 90–95 % des puces dans un foyer sont aux stades œufs/larves/nymphes. Selon l’ampleur, cela peut représenter des centaines à des milliers de larves réparties dans les zones favorables.

0 commentaires